CABRIÈRES D’AVIGNON - De la Cédraie au Mur de la Peste

« Non loin de Cabrières-d'Avignon reposent les vestiges du diablement historique mur de la peste ! Alors que diriez-vous de partir en randonnée pour vous rappeler l’arrivée de la peste en 1720 au port de Marseille, dans les cales du maudit navire Grand Saint-Antoine, avant de se répandre dans toute la Provence, le Languedoc et le Comtat Venaissin. Sa diffusion est si rapide qu’elle semble inarrêtable ! Pour se protéger les Comtadins n’ont plus d’autres choix, s’ils veulent survivre, il leur faudra trouver une solution et vite ! ». Fabrice Teurquety, conseiller en séjour à l'OTI Destination Luberon.

Les 16 patrimoines à découvrir

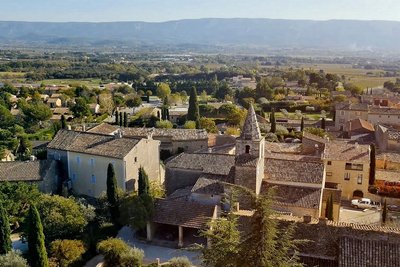

Cabrières-d'Avignon - ©OTI Destination Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireCabrières-d'Avignon

Sur le flanc des Monts de Vaucluse, ce village au riche passé historique porte un nom pouvant faire référence aux anciennes "carrières" que l'on trouvait sur le secteur. Une autre version voudrait que Cabrières se traduise par "pays des chèvres", l'origine venant du mot "Cabro", chèvre en Provençal. Le "d'Avignon", (version officielle) vient du fait de son appartenance au Comtat Venaissin et a servi pour différencier ce Cabrières de Cabrières-d'Aigues, aussi dans le département de Vaucluse.

A droite, nouvelle lanterne moins éblouissante - ©Matthieu Simonneau - PNR Luberon  Savoir-faire

Savoir-faireProtection du ciel nocturne

Depuis un milliard d’années, la vie animale et végétale sur terre est réglée par l’alternance du jour et de la nuit. Mais il aura suffi de quelques dizaines d’années pour que la multiplication de zones éclairées entraine la perturbation de la biodiversité nocturne, la disparition du ciel étoilé et le gaspillage inutile d’énergie. Avec l'accompagnement du Parc du Luberon, la commune de Cabrières-d'Avignon, a optimisé l'ensemble de ses postes de consommation. L'éclairage public a fait l'objet de travaux de rénovation et la commune pratique une extinction nocturne de l'ensemble des lampadaires au cœur de la nuit. Les ampoules à basse consommation éblouissent moins aussi. Les consommations d'énergie ont été divisées par deux. Et ce dispositif participe activement à la protection du ciel nocturne.

Eglise de Cabrières-d'Avignon - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireEglise paroissiale de Cabrières -d'Avignon

L'église paroissiale primitive d’origine romane, dont il reste deux arcades latérales contre le mur du château, fut rasée par l’évêque de Cavaillon après les évènements de 1545. Il en fit construire une nouvelle vers la fin du XVIe s. : l’église « Saint Vincent » consacrée en 1587. Elle a été conçue en style roman avec nef centrale, bas côtés voûtés d’arêtes avec une abside semi-circulaire. Le clocher carré avec une flèche à merlet a remplacé un clocher-arcade existant en 1597.

©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireFontaine-basse et lavoir de Cabrières d'Avignon

Datant du XIXe s., la fontaine-basse est constituée d’un bajoyer (bassin) de forme semi-octogonal réalisée avec de grandes pierres agrafées les unes aux autres. On notera également la grande taille des fers porte-seaux. A l’origine, sa surverse alimentait le lavoir situé un peu plus bas, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ce dernier est composé de trois bassins qui servaient au lavage et au rinçage. La poutre en bois, quant à elle, servait à essorer le linge.

Cône de cèdre de l'Atlas - ©Marie-Thérèse Ziano  Flore

FloreCèdraie de Cabrières-d'Avignon

Le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) n’est pas une essence forestière spontanée dans les Monts-de-Vaucluse. Originaire des montagnes du Maghreb (Atlas marocain et algérien), où il pousse entre 1300 et 2800 m d’altitude, il a été introduit à partir de 1860 dans les reboisements du sud de la France, dont la petite cédraie de Cabrières-d'Avignon, mais également sur le Mont-Ventoux et le Petit Luberon. Les plantations de cèdre se ressèment spontanément et l’espèce colonise les garrigues et les taillis de chêne environnants.

Pic épeiche - ©Fabrice Teurquety  Faune

FaunePic épeiche, pic high-tech !

''Trrrrrrrrrr'' !!! Sonore et percutant, tel le percussionniste de la cédraie, le Pic épeiche (Dendrocopos major) au magnifique plumage coloré de noir, blanc et rouge, ne possède pas de chant au sens strict. Mais il a le tambourinage facile ! Il choisit une branche ou un tronc sec faisant office de caisse de résonance qu'il frappe violemment du bec en séries accélérées et à une vitesse folle de 6 à 7 mouvement par seconde ! Le cerveau subit alors une décélération de 1000 G, soit 200 fois plus qu’un astronaute... C'est l'asymétrie de son bec et la structure spongieuse du crâne qui lui permettent d'absorber les chocs contre le bois. Ses tambourinements sonores qui résonnent loin dans le sous-bois, lui permettent de souligner son territoire, en particulier au printemps.

Chemin des fileuses - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Savoir-faire

Savoir-faireLe chemin des fileuses

Ici, vous empruntez le Chemin des Fileuses qui reliait Gordes à Fontaine-de-Vaucluse via Cabrières-d’Avignon. Au XIXe s., l'élevage du ver à soie à partir du papillon Bombyx du mûrier, était un important secteur de l'économie rurale du Luberon. Gordes, avec ses magnaneries (fermes d'élevage de ver à soie, de l'occitan magnan) et ses deux filatures, était un important lieu d'exploitation de sériciculture traditionnelle. Après l’incendie de la filature de Fontaine Basse en 1886, les ouvrières étaient contraintes de marcher plus de trois heures pour aller travailler à Fontaine-de-Vaucluse, en empruntant ce chemin qui porte désormais leur nom. Aujourd'hui, les élevages de vers à soie ont totalement disparu du territoire.

Cultures d'oliviers en terrasse - ©Philippe Gourdin  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireCultures en terrasse

A flanc de colline, ici en amont du chemin, on devine encore divers éléments architecturaux en pierre sèche : terrasses de culture (bancau), cabanes (bories), citerne (aiguier), ruchers. En nivelant le sol, on permettait d'aménager le terrain pour faciliter les cultures locales (olivier, amandier, céréales notamment) tout en limitant le phénomène d'érosion. Tout le matériau des terrasses est ramassé sur place par épierrage du sol. Le surplus de pierre est ordonné en tas, appelé clapas. Rejeté aux extrémités non cultivables, il peut être utilisé ultérieurement.

Forêt des Grands Clos - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Flore

FloreChêne vert, le malicieux !

De part et d'autre du chemin s'étend une forêt ouverte à mélange de chênes verts et conifères. Le Chêne vert (Quercus ilex) est un arbre à feuillage persistant de la famille des Fagacées. Il est parfois appelé Chêne "faux houx" en allusion à ses feuilles qui ressemblent à celles du houx. Les feuilles qui poussent dans les parties basses de l’arbre sont souvent plus dures et dentelées, tandis que celles des hauteurs sont plus lisses et souples. Cette adaptation ingénieuse lui permet de protéger ses feuilles les plus accessibles des herbivores tout en maximisant la photosynthèse dans la partie haute, où les feuilles sont moins menacées.

Sur le GR6-GRP® - ©OTI Destination Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireAprès la peste...

À partir de 1723, le mur n'a plus d'utilité sanitaire et on réutilise les pierres pour d'autres constructions. Depuis 1986, une campagne de restauration et de valorisation est en place par l'intermédiaire de l'association "Pierre sèche en Vaucluse". On peut voir le mur ici, entre Cabrières-d'Avignon et Lagnes, ainsi qu'à Murs. Aujourd'hui, près de 6 kilomètres en ont été restaurés. La dernière section dégagée se situe aux Taillades.

Guérite en bord de sentier - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireAbris de pierres

Il existe des constructions de chaque côté du mur. Régulièrement espacées, les guérites (cabanes semi-circulaires) servaient à abriter une sentinelle en cas d'intempéries et étaient certainement recouvertes d'un toit en branchage ou en tuiles. Les cabanes accolées au mur abritaient les unités mais aussi le matériel et les provisions. Sur le plateau aux endroits les plus isolés, les enclos servaient d'entrepôts de vivres et de fourrages pour les mulets acheminant l’eau et les provisions.

Gravures en bord de sentier - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireChangement de camp !

Au mois d’août 1721, la peste est déclarée en Avignon, alors qu’Apt en est débarrassée ! Dès lors les rôles s’inversent : les troupes françaises se positionnent sur le mur pour protéger la Provence. Après plus de 7 000 victimes dans le Comtat Venaissin et au moins 83 000 en Provence, la maladie s’éteint en janvier 1723 et le mur est abandonné. Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, il fait l'objet régulièrement de campagnes de restauration.

Vaisseau du XVIIIe s. - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireL'arrivée de la peste !

Deux mois après l’accostage, le 25 mai 1720 à Marseille, du vaisseau Le Grand Saint-Antoine, la peste se répandit, gagna les quartiers populaires de la ville pour se propager ensuite le long du littoral jusqu’à Toulon ; après avoir franchi la Durance, elle atteignit Pertuis, Cucuron et Apt. Pour mieux protéger le Comtat Venaissin et l’Etat d’Avignon, terres pontificales, il fut décidé de construire une muraille en pierres sèches de 1 à 2 m de haut.

Stèle en bord de sentier - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe mur de la peste

Ce mur d’une vingtaine de kilomètres allait de Monieux jusqu'aux Taillades. Il fut construit en quelques mois, de mars à juillet 1721, par 500 hommes, maçons et manœuvres. Cette barrière sanitaire possédait des tours de guet, des postes de garde, des magasins à vivres et à fourrage. La muraille fut gardée par un millier d’hommes qui avaient ordre de tirer sur toute personne franchissant le mur sans autorisation.

Galerie drainante - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresGaleries drainantes

A l'angle du carrefour de chemins, se niche le puits d'entrée de la galerie drainante des Barres. Cette galerie est l'une des nombreuses ''mines'' de Cabrières-d'Avignon qui drainent les eaux souterraines par gravité jusqu'aux cultures, notamment l'été. Si vous êtes attentifs, vous croiserez dans le village de nombreuses béguinettes, sorte de cabanes avec regards qui permettent de contrôler le long réseau d'eau souterrain. Certaines galeries font jusqu'à 3 m de haut et 3 km de long.

Tour sud-est du Château de Cabrières d'Avignon - ©Eric Garnier- PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireChâteau de Cabrières-d'Avignon

Le château de Cabrières-d’Avignon date du XIe ou XIIe s. C’est un haut lieu historique qui a servi de refuge aux Vaudois au printemps 1545. Durant le massacre des Vaudois, le village est rasé ; le château est alors reconstruit à la fin du XVIe s. Classé aux Monuments historiques, ce château privé est visitable uniquement pendant les Journées du Patrimoine, en septembre.

Description

Du parking, rejoindre l’av. Jean Giono et l’emprunter à gauche. Poursuivre à droite la Grand Rue vers le centre du village. Devant la fontaine, avancer à gauche rue du Château sur 40 m.

1- A hauteur du lavoir couvert, s'engouffrer à droite rue de la Baronnette (PR). 70 m plus loin (pompe à main), poursuivre à droite la rue de la Baronnette. A la Place Haute, filer tout droit Rue Haute. 200 m plus haut, continuer tout droit sur le chemin revêtu du Colombier (PR). Au croisement suivant (poubelles), poursuivre tout droit sur le chemin revêtu des Cèdres (suivre direction piste DFCI MV-11). 100 m plus loin, continuer à droite et atteindre le parking de la Cédraie de Cabrières-d'Avignon (PR).

2- Poursuivre tout droit, dépasser le Chemin de Clapes qui débouche à droite et avancer encore tout droit 80 m. Juste avant le panneau de fin d'agglomération, s'engager à gauche et atteindre le panneau d'accueil en bois du Sentier botanique. Filer sur le sentier à droite et monter tranquillement en sous-bois. Après deux lacets, au croisement de sentier, partir à gauche et rejoindre un chemin évident un peu plus haut.

3- Descendre le sentier à gauche (GRP®). Sortir du bois et poursuivre tout droit le long d'un mur en bord de champ. Déboucher sur le chemin revêtu des Cabannes, bifurquer à gauche puis, 30 m plus loin, virer à droite et emprunter le Chemin des Fileuses (GRP®). Avancer toujours tout droit et déboucher sur le chemin revêtu des Barres. Poursuivre tout droit puis, 80 m plus loin, quitter le macadam et emprunter le chemin en face. Au carrefour suivant, virer bifurquer à droite. Après l'entrée d'une habitation, gravir une section de sentier plus raide et caillouteuse. Au premier croisement de chemins, virer à droite et monter le Chemin de terres rouges (GRP®). 500 m plus haut, ne pas rater à gauche le départ de sentier. Gravir ce sentier, atteindre une section plus douce et au croisement de sentier, poursuivre à droite (GRP®).

4- Au carrefour ''La Peithe Est'', situé juste avant la piste forestière de La Pourraque (citerne), virer à gauche. Se faufiler sur le sentier qui longe le Mur de la Peste et descendre ainsi sur 1 km vers le sud (GR-GRP®).

5- Au carrefour "Le Mur de la Peste", tourner à droite, quitter le GR-GRP® et suivre le sentier en lisière de bois (PR). Après un passage plus rocailleux, atteindre un collet (Croix de Lagnes). Basculer en face et descendre le sentier caillouteux, Négliger une trace qui part à gauche et déboucher sur le chemin revêtu de la Muscadelle (PR). Emprunter ce chemin, dépasser l'impasse de la Muscadelle et déboucher sur le chemin revêtu des Barres (borne en pierre ''Mur de la Peste''). Filer à droite, puis 40 m plus loin, poursuivre le goudron à gauche sur le Chemin de la Pourtalette (PR). Passer le long de l'enceinte puis l'entrée du château de Cabrières-d’Avignon et retrouver le petit lavoir couvert (PR).

1- De là, emprunter en face la rue du Château sur 40 m, virer à droite sur la Grand Rue, puis à gauche sur l'av. Jean Giono, et revenir ainsi au parking de départ situé sous la mairie.

Itinéraire du réseau touristique départemental de randonnée de Vaucluse (PDIPR 84) et de la commune de Cabrières-d'Avignon pour la section du Sentier botanique.

- Départ : Parking en contrebas de la mairie, Cabrières-d’Avignon

- Arrivée : Parking en contrebas de la mairie, Cabrières-d’Avignon

- Communes traversées : Cabrières-d'Avignon et Lagnes

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

- Entre les points 4 et après le point 5 : attention aux chevilles sur les sections très caillouteuses ou rocailleuses.

- Je ne grimpe pas sur les murs et ouvrages en pierre sèche ; je préserve ainsi ces témoins de notre passé.

- Aux alentours du point 4 : ATTENTION ZONE PASTORALE de début mai à fin juillet : en présence de chiens de protection venus à ma rencontre, je ne les caresse pas ni ne les menace. Je m'arrête, puis j'attends patiemment la fin du ''contrôle'' avant de reprendre calmement mon chemin en contournant le plus possible le troupeau. De préférence, ne pas emmener son chien et, sinon, bien le tenir en laisse. Pour mémoire, consulter les bons réflexes à adopter face aux chiens de protection et regarder la vidéo sur les chiens des moutons sur le Parc naturel régional du Luberon.

- RISQUE INCENDIE. Le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur ! Je ne fume pas en forêt et n'y allume pas de feu, d'autant que quelle que soit la saison, c'est interdit ! Et en période estivale, avant de partir en balade, je me renseigne sur les conditions et réglementations d’accès aux massifs forestiers.

Lieux de renseignement

OTI Destination Luberon

Place François Tourel, 84300 Cavaillon

Horaires d’ouverture :

CAVAILLON

Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi et jours fériés : 9h -12h30 / 14h30-18h.

Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi et jours fériés : 9h-12h30 / 14h-17h30. Samedi : 9h-12h30.

Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles le 1er janvier et le 25 décembre.

GORDES

Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au dimanche et jours fériés : 9h-12h30 / 14h30-18h.

Du 1er octobre au 31 mars : du mardi au samedi et jours fériés : 9h-12h30 / 14h-17h30.

Fermé le lundi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles le 1er janvier et le 25 décembre.

LOURMARIN

Du 1er avril au 30 septembre : du lundi au dimanche et jours fériés : 9h-12h30 / 14h30-18h.

Du 1er octobre au 31 mars : du mardi au samedi et jours fériés : 9h-12h30 / 14h-17h30

Fermé le lundi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles le 1er janvier et le 25 décembre.

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité8

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Le Grand Luberon - Gîtes Provence et Nature

Le gîte Le Grand Luberon séduit par son sol en pierre ancien, ses plafonds voûtés, ses murs épais et sa terrasse privative de 30m². Que ce soit près du poêle en hiver ou sous la pergola couverte de vigne vierge en été, profitez du confort toute l'année. - Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Le Petit Luberon - Gîtes Provence et Nature

Propriété de caractère au calme, entre Gordes et Fontaine de Vaucluse. Jardin ombragé. Nos 8 gîtes sont proches des commerces et lieux de visite. Au cœur du village, avec nombreux départs de randonnées et circuits vélo.

Ambiance familiale, animaux admis. - Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Les Cigales - Gîtes Provence et Nature

Le gîte Les Cigales est parfaitement adapté à l'accueil de groupes et de familles. Il offre trois pièces avec plafonds élevés et poutres apparentes, et dispose d'une cuisine indépendante , créant une atmosphère spacieuse et authentique. - Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Lou Bancaou - Gîtes Provence et Nature

Avec son magnifique escalier extérieur en pierre, le gîte Lou Bancaou est un charmant trois pièces à la décoration élégante et chaleureuse. Un espace nuit isolé de la chambre parentale permet d'offrir une intimité appréciable pendant les vacances. - Hébergement - Restauration