MURS - Amonts des gorges de Véroncle

« Le sentier des gorges est un luxe offert au visiteur pour oublier le temps, se laisser envahir par les grands espaces, sentir l’harmonie entre la nature avec sa rudesse et l’empreinte de l’homme qui y vit. Les paysages qui nous ont été légués ont été en partie façonnés par l’activité humaine et reflètent son génie d’adaptation aux contraintes et aux possibilités du milieu. Bel équilibre, qui reste cependant fragile ! ». Anne-Marie Le Mat, ancienne maire de Murs.

Les 21 patrimoines à découvrir

Château de Murs - ©Alain Hocquel - VPA  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe château de Murs

C’est vers l’an 1000 que les terres de Murs sont données à la famille d’Agoult qui va y construire un château (privé, ne se visite pas). Pendant quatre siècles, il constituera principalement une place-forte pour les soldats du seigneur et un donjon y est édifié. Succédant à la famille d’Agoult, ce sont les armes de la famille d’Astouaud que vous apercevez sur la grille du château. L’église, attenante à l’enceinte du château, de style roman, fut construite au XIIe s. (ouverte à la visite tous les après-midis).

Louis de Berton des Balbes dit Crillon le Brave - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireCrillon le Brave, vie de guerrier

Au cœur du village de Murs, se dissimule la maison où naquit Crillon le Brave en 1543. Né Louis de Berton des Balbes, il deviendra Crillon et ne cessera plus de guerroyer. Il accompagna 5 rois de France, Henri II, François II, Charles IX, le Duc d’Anjou devenu Henri III, et c’est Henri IV, dont il fut le compagnon d’armes, qui le nomma brave Crillon. Sa vie ne fut que batailles, blessures et succès. Il s’éteignit en 1615 à Avignon, victime de ses innombrables blessures.

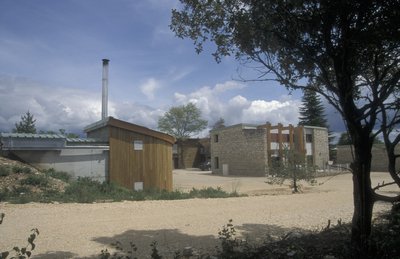

Chaufferie bois-énergie de Murs - ©Hervé Vincent  Savoir-faire

Savoir-fairePremière chaufferie bois-énergie de la Région Sud

À 1 km au nord du village de Murs, l'ensemble de Rémourase abrite la toute première chaufferie bois-énergie collective du Luberon… Et même de la région ! Installée en 2000 lors du réaménagement d'une ancienne colonie de vacances, elle permet de chauffer 6 logements sociaux, un gîte d'étape, une salle communale et 5 locaux professionnels. Il s'agit d'une énergie renouvelable qui contribue à l'entretien et la valorisation des forêts du territoire. Depuis, plus de 40 chaufferies de ce type ont été réalisées en Luberon.

Début du fossé d'effondrement de Murs - Françoise Delville - PNR Luberon  Géologie

GéologieLe fossé de Murs

Le village de Murs domine vers le sud-ouest une dépression occupée par des terres cultivées. Ces terrains épousent parfaitement des affleurement de calcaires et d'argiles bordés par une imposante masse calcaire. Il y a environ 35 millions d'années, à l'Oligocène, des cassures profondes (failles) ont délimité une zone qui s'est enfoncée progressivement : un fossé d'effondrement. C'est l'histoire du fossé de Murs, qui est aussi celui de Sénanque...

Prairies humides de Murs - ©Jérome Brichard - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLes prairies de Murs

Jusqu’à la fin du XIXe s., les 15 ha de prairies naturelles de fauche et de pâture de ce fond de vallée étaient en partie submergés par l’eau du barrage alimentant les moulins des gorges. Aujourd’hui, ces prairies constituent des zones humides, supports de biodiversité, qui jouent le rôle de stockage d’eau, d’épuration, de protection contre l’érosion des sols et de ralentissement du ruissellement. Elles occupent également une place importante dans l’économie agricole locale axée sur l’élevage.

Moulin Jean de Marre I - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes moulins de Véroncle

Depuis l’imposant barrage de l'étang situé sous le village de Murs (juste en-dessous) et aujourd’hui comblé, jusqu’au hameau des Cortasses en aval des gorges, une dizaine de moulins à farine ont fonctionné du XVIe jusqu’à la moitié du XIXe s. Malgré les lieux difficilement accessibles, se succèdent au fil du ravin des aménagements d’une rare qualité : conduites forcées et canaux taillés dans le roc, réservoirs, murs de soutènement…

Traces d'extraction de blocs - ©Christine Balme - PNR Luberon  Géologie

GéologieUne carrière mystérieuse

Les surfaces rocheuses sur le bas côté du sentier, laissent deviner d'anciennes traces d'extraction de blocs. Chacun était découpé par une saignée sur 3 cotés. On peut encore distinguer les coups de pics puis la base était éclatée avec des coins en bois gorgés d'eau. Cette carrière a peut-être servi à la construction du barrage ou du moulin. Ce qui est curieux, c'est que la roche n'est pas de bonne qualité, marron, friable. Elle est "microcodiomitisée", c'est à dire "digérée" par des bactéries: microcodiums.

Genêt de Villars - Laurent Michel - PNR Luberon  Flore

FlorePetite garrigue à Genêt de Villars

Sur ce coteau aride, vous pouvez observer un discret genêt plaqué au sol : le Genêt de Villars (Genista pulchella subsp. villarsii). Son aspect chétif constitue une adaptation aux milieux exposés et secs : il transpire peu ! Bien que craignant la concurrence des autres espèces, il daigne partager son habitat avec quelques voisins triés sur le volet, dont ici la rare Minuartie à feuilles capillaires (Minuartia capillacea), plante de la famille des œillets aux belles fleurs blanches.

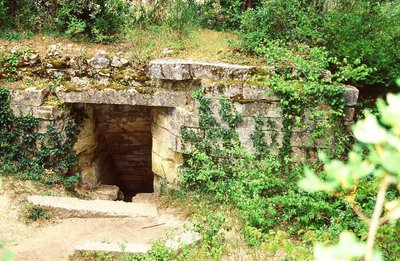

Ruines du barrage des étangs - ©Jérémie Haye - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe barrage des étangs

Construit au XVIe s., ce grand réservoir servait à alimenter les trois premiers moulins des gorges appartenant au seigneur de Murs. Il servait également de réserve de pêche. Plusieurs fois remanié au cours des siècles, il ne fonctionne plus aujourd’hui mais demeure en place. Deux murs parallèles de 80 m de long retenaient un amas de terre formant un barrage-masse pour plusieurs petits étangs plus ou moins contigüe. Sur une chaîne d’angle, on distingue un écusson daté de 1584 qui pourrait correspondre à une date de remaniement de l’édifice.

Moulin des étangs (habitation privée, ne se visite pas) - ©Jérémie Haye - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe moulin des étangs

Premier moulin des gorges, situé à sa construction sur les terres du seigneur de Murs. Le bâtiment actuel fut sans doute construit au XVIe s., comme en témoigne la date de 1581 sur le linteau d’une porte. Il fut agrandi sans doute au XVIIIe s. et plus récemment transformé en habitation privée (ne se visite pas, merci !). Initialement, il fonctionnait avec une roue horizontale transformée en roue verticale à la fin du XIXe s. Il était alimenté par une resclause (petit réservoir en amont) située à proximité de l’ancien étang.

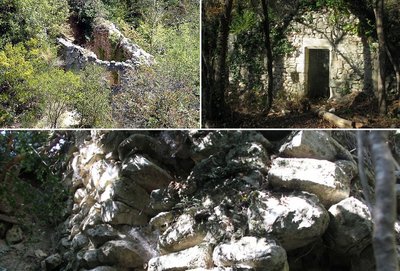

Vestiges du moulin du Dévissé - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe moulin du Dévissé

Il s’agit du deuxième moulin des gorges sur le territoire de Murs. Construit également au XVIe s. comme l’indique la date 1573 gravée sur une pierre de la porte d’entrée, il est aujourd’hui en ruine. Il était alimenté par un béal (un canal) qui n’est autre que la fuite du moulin de l'étang. On ne distingue aujourd’hui que la salle des meules dont l’une est en silex. En dessous, se situait la chambre des eaux aujourd’hui obstruée, et au-dessus l’appartement du meunier.

La canon en pierre de taille - Jérémie Haye - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe moulin de la Charlesse

Troisième moulin des gorges sur le territoire de Murs, il repose sur le même principe constructif que les deux premiers (une chambre des eaux sur laquelle est disposée la salle des meules puis l’habitation). La date de 1753 gravée sur une pierre correspond plutôt à un remaniement qu’à la construction initiale. On distingue ici facilement le canon en pierre de taille qui permettait de créer une chute d’eau donc une force motrice entre la resclause en amont et la salle des eaux en contrebas.

Gorges de Véroncle - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Géologie

GéologieLa naissance des gorges de Véroncle

L’écoulement des eaux entre le petit fossé d’effondrement de Murs situé sur les hauteurs du plateau calcaire et le bassin d’Apt en aval, a creusé cet imposant canyon dit "de raccordement". Puis l’action corrosive des eaux de pluie chargées en gaz carbonique a, petit à petit, agrandi les fissures par dissolution jusqu’à créer de véritables réseaux souterrains. Les gorges de Véroncle ne sont plus, ou presque plus, empruntées par l’eau mais renferment un patrimoine remarquable.

Linaire couchée - ©David Tatin  Flore

FloreL'étonnante linaire couchée

En floraison d’avril à octobre, la linaire couchée (Linaria supina) est une plante de petite taille (moins de 20 cm). Ses fleurs jaune pâle, à palais jaune soufre sont regroupées en grappe. Elle aime se développer dans des endroits rocailleux comme dans les petits éboulis des versants empierrés des gorges de Véroncle. Grâce à un important réseau de racines longues, un peu de terre fine entre les pierres suffit à la linaire, qui en cas de déplacements du sol, reconstitue sa colonie un peu plus loin.

Véroncle en crue ! - ©David Tatin  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireMeuniers à tout faire !

Dès le XIXe s., on note une insuffisance d’eau et l’impossibilité de faire fonctionner les moulins de Véroncle plus de deux mois dans l’année. Alors pour s’adapter, les meuniers ont dû trouver d’autres sources de revenus. C’est ainsi qu’ils se lancent dans des petites unités d’élevage, de la polyculture, du bois de chauffage ou encore des vers à soie ! Et quand l’eau déniait bien couler dans les gorges à nouveau, ils reprenaient pour un certain temps leur métier de meunier.

Moulin ruiné - ©Jérémie Haye - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLa disparition des moulins

Le phénomène karstique, la dissolution de la roche calcaire par l’eau, et les sécheresses aggravées auraient contribué à l’appauvrissement de la ressource en eau, déjà rare dans les gorges. À ce phénomène s’ajoute l’ère industrielle et l’abandon progressif de la plupart des moulins de France au XIXe s. au profit des Grands Moulins industriels. Enfin, le bruit court qu’un séisme aurait peut-être sa part de responsabilité dans la disparition des moulins de Véroncle, fissurant le barrage en amont.

Moulin Jean de Marre I - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe moulin Jean de Marre I

Il s’agit du premier moulin sur le territoire de Gordes. Construit au XVIe s., il fut agrandi au XVIIIe s., comme en témoignent les collages de maçonneries. Il est de construction plus complexe sur 4 niveaux : la chambre des eaux, la salle des meules, le grenier à grains et l’habitation (on distingue encore une cheminée et un évier). Au XIXe s., une exploitation agricole autonome s’y développe avec des terres labourables, des vignes, mûriers, oliviers, amandiers, cochons, poulailler…

Cascade de tuf - ©Georges Guende - PNR Luberon  Flore

FloreCascade de tuf

La chute d'eau où fut stratégiquement implanté le moulin Jean de Marre I constitue également une belle curiosité naturaliste, dénommée tuf ! Produit du calcaire dissous redéposé, ayant fait prisonniers débris végétaux et animaux, le tuf est une roche très tendre et friable. Lorsque le cours d'eau n'est pas à sec, il est le siège d'un cortège luxuriant de mousses et fougères appréciant particulièrement l'humidité saturée des lieux. Cet habitat est toujours rare et localisé en Provence.

Vue sur la rive droite des gorges de Véroncle - ©Jérémie Haye - PNR Luberon  Savoir-faire

Savoir-faireNATURA 2000, un réseau européen ambitieux

Le réseau européen Natura 2000 est un outil clé pour enrayer l’érosion de la biodiversité. Il vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Le territoire Luberon-Lure comporte 10 sites Natura 2000, soit 8 zones spéciales de conservation (ZSC Habitats faune flore) et 2 zones de protection spéciale (ZPS directive Oiseaux). Les gorges de Véroncle sont à la fois une ZSC et une ZPS.

Grand Luberon - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetPanorama de la Lauzière

À hauteur de ce panneau "Lauzière", signifiant "chênaie verte" en occitan, un formidable panorama sur le bassin d’Apt s’offre à vous, avec les sables ocreux colorés de Roussillon. Au loin, le massif du Luberon se dessine avec le Grand Luberon culminant au Mourre Nègre (1125 m) et sa ligne de crêtes ondulées, puis un peu à l'ouest émerge le Petit Luberon, son plateau des Hautes Plaines et le Mourre de Cairas, point culminant (726 m). Entre Petit et Grand Luberon, les jours de bonne lumière, il est possible d'observer le massif de la Sainte-Victoire (1011 m).

Village de Murs - ©Françoise Delville - PNR Luberon  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetIci, le temps s'arrête...

Entre Ventoux et Luberon, le massif calcaire très boisé des Monts-de-Vaucluse s'ouvre sur de rares parcelles agricoles. La présence contemporaine de l'homme est discrète mais la grande richesse du patrimoine de pierres sèches rappelle sa présence historique. Un réseau de petites routes sinueuses et d'anciens chemins muletiers vient desservir les villages perchés adossés au massif. Ces routes, ponctuées de remarquables chênes, renforcent le caractère bucolique de cette campagne qui parait figée comme hors du temps.

Description

Du parking, s'avancer vers le calvaire, laisser partir à droite le Chemin de la Coquière et s'avancer à gauche vers le village.

1- Au carrefour ''Murs'', croisement de la D4 et de la D15, descendre à gauche le chemin revêtu de Font de Ribeau (PR). Descendre entre de longs murs d'habitations puis filer droit. En contrebas, franchir une grande épingle, dépasser un vieux chêne remarquable et 500 m plus bas (point alt. 447, borne incendie), pendre le chemin à gauche et avancer tout droit sur 700 m.

2- Ne pas rater à droite le départ du sentier (PR). Descendre deux lacets rocailleux, passer les ruines de l’ancien barrage et le moulin des Étangs puis continuer en fond de vallon. Passer le moulin du Devissé et s’avancer jusqu'aux ruines du moulin de la Charlesse (PR).

3- Devant l'ancienne conduite forcée du moulin, s’élever à droite sur un sentier rocailleux (PR et GTV). Franchir deux lacets, monter encore puis changer de versant, redescendre quelques mètres et grimper de nouveau. Suivre le sentier plus ou moins raide et rocailleux sur les contreforts des gorges et atteindre un collet en sous-bois. Filer tout droit (PR), puis basculer sur l'autre versant. À la croisée d’un sentier, poursuivre à gauche.

4- Au carrefour ’’Vezaule’’, bifurquer à gauche et emprunter le sentier en balcon (GRP®). Passer une épaule, poursuivre le sentier en balcon puis plonger à droite, franchir quatre épingles et déboucher au fond des gorges.

5- Au carrefour ''Moulin Jean-de-Marre", faire un court aller-retour à droite pour découvrir les ruines du moulin Jean-de-Marre (GRP®). Le contourner par la droite et atteindre le pied d'une belle cascade souvent à sec. Ensuite, faire demi-tour, revenir sur ses pas jusqu'au carrefour '' Moulin Jean-de-Marre" (point 5). Là cette fois, partir tout droit (PR), puis 80 m plus loin, à hauteur d'une dalle rocheuse, ne pas gravir à droite l'ancienne trace trop raide, mais poursuivre tout droit 200 m le long du torrent.

6- Après un petit ressaut rocailleux, bifurquer à droite, traverser à gué et emprunter le sentier sur la rive opposée afin de revenir légèrement vers l'aval (PR). Gravir ensuite deux bons raidillons, rejoindre l'ancienne trace directe et poursuivre à gauche la montée. Aboutir au plateau, et continuer le sentier jusqu’à la piste (PR).

7- Au carrefour ‘’Lauzière’’, virer à gauche et remonter la piste (PR). Franchir deux virages, passer l’entrée du camping et poursuivre la petite route du Bois d’Audibert.

8- Au carrefour ''Village de vacances'' situé juste après l’entrée du VVF, poursuivre la route la plus à gauche sur 750 m. Déboucher sur la D4 (calvaire) et au carrefour ''Prés Longs'' tourner à gauche en direction du village de Murs. Gagner ainsi le parking de départ, tout proche.

Itinéraire du réseau touristique départemental de randonnée de Vaucluse (PDIPR 84).

- Départ : Parking le long de la D4, entrée du village de Murs

- Arrivée : Parking le long de la D4, entrée du village de Murs

- Communes traversées : Murs et Gordes

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

- Le dénivelé de cet itinéraire peut paraître modéré mais la progression entre les points 3 et 4 puis les points 5 et 6, est tortueuse et exigeante : attention aux chevilles sur les passages raides et rocailleux.

- Ne pas s'engager sur cet itinéraire juste après un orage ou par temps de pluie ; certains passages en fond de ravin situés avant le point 3 et après le point 5 peuvent s'avérer très délicats voir dangereux à cas de crue. Si besoin, ne pas hésiter à faire demi-tour !

- Ne pas sous-évaluer le risque d'effondrement dans les ruines des anciens moulins, prudence ! Et veiller également à ne pas grimper sur les vieux murs, ce patrimoine est fragile.

- Au point 7 : ATTENTION ZONE PASTORALE sur les hauteurs du Bois d'Audibert. En présence de chiens de protection venus à ma rencontre, je ne les caresse pas ni ne les menace. Je m'arrête, puis j'attends patiemment la fin du ''contrôle'' avant de reprendre calmement mon chemin en contournant le plus possible le troupeau. De préférence, ne pas emmener son chien et, sinon, bien le tenir en laisse. Pour mémoire, consulter les bons réflexes à adopter face aux chiens de protection et regarder la vidéo sur les chiens des moutons sur le Parc naturel régional du Luberon.

- RISQUE INCENDIE : Le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur ! Je ne fume pas en forêt et n'y allume pas de feu, d'autant que quelle que soit la saison, c'est interdit ! Et en période estivale, avant de partir en balade, je me renseigne sur les conditions et réglementations d’accès aux massifs forestiers.

Lieux de renseignement

Luberon Géoparc mondial UNESCO

60, place Jean Jaurès, 84400 Apt

Maison du Parc naturel régional du Luberon

60, place Jean Jaurès, 84400 Apt

Au centre-ville d’Apt, la Maison du Parc du Luberon vous accueille dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle.

Informations touristiques et vente de livres, cartes, topoguides.

Exposition permanente visite gratuite.

Musée de géologie entrée payante (4 € ; 2€ réduit ; gratuit moins de 18 ans, scolaires, enseignants).

Ouvert au public lundi, mardi, jeudi 14h-17h30, et mercredi 9h-12h30 et 14h-17h30 (hors jours fériés).

OTI Pays d’Apt Luberon

788 avenue Victor Hugo, 84400 Apt

Bureau d'Apt

788 Avenue Victor Hugo 84400 Apt

T. +33 (0)4 90 74 03 18

Ouvert toute l'année

Ouvert du lundi samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé dimanche et jours fériés (hors juillet et août)

Du 1er octobre au 31 mars : Fermé le mercredi, dimanche et jours fériés.

Bureau de Bonnieux

1 Rue Victor Hugo 84480 Bonnieux

T. + 33 (0)4 90 75 91 90

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h jusqu'au 30 septembre.

Fermé dimanche et jours fériés.

Bureau de Céreste

Boulevard Victor Hugo 04280 Céreste

T. +33 (0)4 92 79 09 84

Ouvert du 17 avril au 30 septembre du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé samedi, dimanche et jours fériés.

Bureau de Lacoste

La Cure - 36, place de l'Eglise 84480 Lacoste

T. +33 (0)4 90 06 11 36

Ouvert toute l'année

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.

Le samedi de 9h à 11h30.

Fermé dimanche et jours fériés.

Bureau de Ménerbes

Avenue Marcellin Poncet 84560 Ménerbes

T. +33 (0)4 90 72 21 80

Ouvert toute l'année

Ouvert uniquement le matin de 9h à 12h du mardi au samedi jusqu'au 30 avril.

À partir du 2 mai du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le samedi de 9h à 12h.

Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Bureau de Roussillon

19 Place de la Poste 84220 Roussillon

T. +33 (0)4 90 05 60 25

Ouvert toute l'année

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé dimanche et jours fériés (Hors juillet et août)

Bureau de Saint-Saturnin-lès-Apt

Avenue Jean Geoffroy 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt

T. +33 (0)4 90 05 85 10

Ouvert du 13 juin au 15 septembre du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé samedi, dimanche, lundi et jours fériés.

Accès routiers et parkings

À 17 km d'Apt par la D4 et D2.

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :