BUIS-LES-BARONNIES - Sur le GRP® Tour des Baronnies provençales, variante drômoise en 8 jours

« Depuis la capitale du tilleul, l’itinérance dévoile les paysages préservés du sud des Baronnies jusqu’à Brantes, face au Mont-Ventoux. Plus au nord, elle traverse de charmants villages et rejoint Rémuzat, terre de vautours. On redescend ensuite par Sahune et le village perché d'Arpavon dans la vallée de l’Ennuyé. A chaque étape, des crêtes lumineuses, des forêts riches et paisibles rythment ce voyage entre authenticité rurale et beauté sauvage, où l'émerveillement est constant. » Pauline Amberg – PNR des Baronnies provençales

Cet itinéraire est géré conjointement par la FFRandonnée Drôme et Hautes-Alpes, en lien étroit avec le PNR des Baronnies Provençales. Il est balisé par les bénévoles des clubs FFRandonnée.

8 étapes

Les 50 patrimoines à découvrir

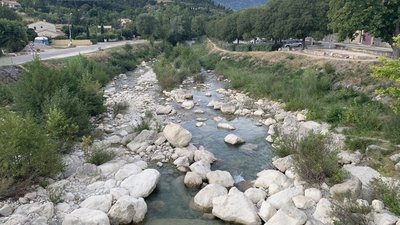

L'Ouvèze - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLe réveil de l'Ouvèze

D’une longueur de près de 100 km, l’Ouvèze prend sa source dans la montagne de Chamouse, à Montauban-sur-l’Ouvèze, et conflue avec le Rhône. Le 22 septembre 1992, son bassin versant a été le théâtre d’une inondation dramatique. En une seule journée, plus de 60 milliards de litres d’eau sont tombés. En amont de Vaison-la-Romaine, les rivières se sont gorgées d’eau avant de déferler sur le village. Cette crue a causé la mort de 42 personnes et des dégâts estimés à plus de 150 millions d’euros.

Face nord du rocher Saint-Julien - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Géologie

GéologieÀ la conquête du Saint-Julien

Le nom de ce rocher vient d’une chapelle Saint-Julien autrefois aménagée dans une anfractuosité de la face sud. Il s’agit d’une grande lame calcaire haute de 125 m. Les premiers ascensionnistes, Auguste Ferrière et Maurice Donjon, y ont gravi une voie en 1946. Depuis, plus de 120 itinéraires ont été ouverts, avec des niveaux de difficulté variés. Le Club Alpin Français de Lyon a largement contribué à son équipement entre les années 1950 et 1980. Une fois au sommet de l’arête, un panorama à 360° s’offre au regard.

Village de La Roche-sur-le-Buis - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUn village gardé par les blocs

Le village de La Roche-sur-le-Buis s’est établi au milieu de gros blocs rocheux issus de la montagne de Chevalet, qui le domine. Ce relief constituait autrefois un point stratégique de contrôle sur une ancienne voie reliant Buis-les-Baronnies à Mévouillon. Au XIe s., le village était ceinturé d’un rempart flanqué de tours, muni de créneaux, de fossés, et protégé par deux portes dotées de herses. Aujourd’hui, il subsiste quelques pans de muraille, ainsi que le donjon et les ruines du château surplombant le village.

Vue sur le Mont Ventoux et la montagne de Bluye - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Sommet

SommetCol de Font-Combran

Culminant à 1036 m d’altitude, ce col est le dernier de l’itinérance. Situé à l’est de la Nible, il offre une vue imprenable sur les montagnes bordant la vallée de l’Ouvèze à l’ouest. Depuis le col, on aperçoit notamment la montagne de la Loube et le Grand Ferrand au nord. Au sud-ouest, se dresse la montagne de Bluye, et juste derrière, toujours bien présente, la silhouette du Mont Ventoux semble nous surveiller.

Genêt d'Espagne - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreSpartier à tiges de jonc ou Genêt d'Espagne

Ce genêt est un arbrisseau de la famille des Fabaceae, pouvant atteindre 1 à 3 m de hauteur. À l’extrémité de ses tiges apparaissent, du printemps à l’été, de belles fleurs jaunes et odorantes. Cette espèce est connue pour ses propriétés médicinales, notamment diurétiques et anti-inflammatoires. Elle peut aussi être utilisée comme fourrage ou dans le textile. Mais attention : ce genêt est très toxique !

Branche du Cèdre de l'Atlas - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreCèdre de l'Atlas

Le Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) est un conifère originaire des montagnes de l’Atlas, en Afrique du Nord. Il a été introduit dans le sud de la France dès 1860 pour participer aux reboisements. Facilement reconnaissable à ses longues branches tombantes et à ses aiguilles aux reflets bleutés, il ne passe pas inaperçu. Une légende raconte qu’il symbolise l’immortalité : le parfum de son bois, qui éloignait insectes et vers des tombeaux, lui aurait valu le surnom de "vie des morts".

Chêne recouvert de lichen - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreEvernia prunastri

L’Evernia prunastri est une espèce de lichen. Pour rappel, les lichens résultent d’une symbiose entre un champignon et une algue. Ils poussent sur d’autres plantes sans jamais les parasiter. Très sensibles à la pollution, ce sont de précieux indicateurs de la qualité de l’air. L’Evernia est particulièrement commune dans les zones humides, ventées et bien exposées à la lumière. Dans l’Égypte antique, on s’en servait pour parfumer le pain ou en faciliter la levée. Aujourd’hui, elle est utilisée en parfumerie, pour les teintures naturelles, et en médecine traditionnelle, notamment contre les troubles respiratoires et intestinaux.

Ruines du château féodal - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes ruines du château féodal de Brantes

Les ruines situées au-dessus du village sont les vestiges de l’ancien château féodal. La famille des Baux, seigneurs de Brantes entre le XIIIe et XIVe s. serait à l’origine de la fortification du château. En 1357, le Pape Innocent VI ordonne que tous les villages du Comtat Venaissin soient fortifiés. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques murs d’enceintes, deux tours, un puits et une voûte. Grâce à des dons, le site a pu être consolidé et sécurisé. Il accueille des expositions sur l’histoire médiévale.

Village de Brantes - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireBrantes, petit village perché

Accroché à flanc de montagne, face au Mont Ventoux, Brantes domine la vallée dans un décor spectaculaire. Son nom viendrait du mot "Brantulas" ("la branlante"), en référence à l’instabilité des couches calcaires de la montagne toute proche. Aux XIIe et XIIIe s., le village était un point de passage stratégique entre Mollans et Montbrun, reliant la vallée de l’Ouvèze à celle du Toulourenc. Aujourd’hui encore, son économie repose principalement sur l’élevage de chèvres, la fabrication de fromage et l’artisanat local. Flâner dans ses ruelles pavées et ses passages voûtés est un vrai plaisir.

Vue sur le Mont Ventoux - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Point de vue

Point de vueFace au Mont Ventoux

Avec ses 1909 m d’altitude et sa silhouette imposante, le Mont Ventoux domine le sud-ouest du massif des Baronnies provençales. Il marque la frontière naturelle entre la Drôme et le Vaucluse. Son nom viendrait du latin "vin" ("hauteur") et "tur" ("distance"), soit "la montagne que l’on voit de loin". La première ascension connue remonterait à 1336, par le poète Pétrarque. Aujourd’hui, d’anciennes drailles tracées par les bergers servent de sentiers de randonnée, notamment pour les itinéraires de GR®.

Orchis pyramidal en fleurs - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreOrchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) est une orchidée présente principalement en Europe centrale et méridionale. Elle affectionne les sols calcaires, les pelouses et les prairies sèches bien exposées au soleil. Son nom vient de la forme pyramidale de son inflorescence : les fleurs s’épanouissent en effet de bas en haut, entre mai et juillet. Cette plante mesure entre 20 et 50 cm. Elle possède des feuilles vertes en forme de fer de lance, et ses petites fleurs, largement ouvertes, vont du rose clair au rose violacé.

Aphyllante de Montpellier - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreAphyllante de Montpellier

L’Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), aussi appelée Barjavou, est une plante typique de la garrigue méditerranéenne. Son nom grec signifie littéralement "fleur sans feuille" ("a" = "privatif", "phyllon" = "feuille", "anthos" = "fleur"), ce qui reflète bien son apparence : de nombreuses tiges dressées en touffes, au sommet desquelles s’épanouissent des fleurs bleues, de mai à août.

Malgré l’absence apparente de feuilles, cette plante est une ressource précieuse pour le pâturage, très appréciée des troupeaux ovins, notamment en hiver.

Le Toulourenc au village de Savoillan - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLe Toulourenc, une rivière à préserver

De régime torrentiel et long de 39 km, le Toulourenc prend sa source dans la commune d’Aulan et se jette dans l’Ouvèze à Entrechaux. Cette rivière fait l’objet d’une forte fréquentation, qui peut entraîner une dégradation progressive de sa qualité (piétinement des berges, barrages, déchets, etc.).

Le Toulourenc est un habitat important pour plusieurs espèces de poissons, notamment la Truite fario (Salmo trutta) et le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), ce dernier étant une espèce considérée en danger dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Entrée du village de Savoillan - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireVillage de Savoillan

Savoillan est un petit village perché à 500 m d’altitude, dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux. Des vestiges de sculptures saliennes témoignent d’une occupation dès l’Antiquité. Du Moyen Âge à la Révolution, Savoillan fut une terre papale enclavée dans le Dauphiné. La ferme Saint-Agricol, installée dans un bâtiment de caractère du XVIIe s., est un centre expérimental dédié à l’étude des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Son jardin botanique compte plus de 500 espèces.

Marne - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Géologie

GéologieLa terre noire des Baronnies provençales

Les marnes sculptent le paysage en dunes de roches souples aux pentes arides. Témoins du Crétacé inférieur, il y a environ 135 millions d’années, ces marnes du Valanginien sont principalement composées de calcaire, sable et argile, ce qui leur donne un aspect friable quand elles sont sèches. Teintées de gris ou de jaune, elles rappellent une époque où l’océan recouvrait les Baronnies provençales, alors une vaste fosse marine appelée bassin Vocontien.

Mur en pierre sèche - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Savoir-faire

Savoir-faireMur en pierre sèche

Les murs en pierre sèche sont construits selon une technique ancestrale qui consiste à assembler des moellons ou blocs de pierre sans utiliser de mortier. Le matériau, généralement prélevé sur place, est exclusivement local. Ces constructions servaient à de nombreux usages : murs extérieurs, abris ruraux, terrasses agricoles (restanques), tours de guet, etc. Ce savoir-faire, aujourd’hui reconnu pour sa valeur patrimoniale, est inscrit depuis 2010 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français, dans le but d’être préservé et transmis.

Thym sauvage - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreThym

Le thym est un genre de plantes de la famille des Lamiacées, qui compte plus de 300 espèces. Rampantes ou en coussinet, elles portent de petites fleurs rose pâle ou blanches. Espèce emblématique du bassin méditerranéen, le thym ("farigoule" en provençal) pousse naturellement sur les collines arides et rocailleuses, jusqu’à 1 500 voire 2 000 m d’altitude, embaumant les versants. Il fait partie des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) : on l’utilise comme aromate en cuisine, mais aussi comme plante médicinale, notamment contre les affections respiratoires ou intestinales (tisanes, huiles essentielles, etc.).

Sauge des prés - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreSauge des prés

Autre Plante à Parfum, Aromatique et Médicinale (PPAM), la sauge des prés (Salvia pratensis) appartient également à la famille des Lamiacées. Elle pousse surtout dans les prairies calcaires du pourtour méditerranéen. Sa floraison, de juin à août, présente des fleurs allant du bleu foncé au violet. Cette plante possède des propriétés médicinales, notamment digestives et antispasmodiques (contre les spasmes musculaires). Avant l’avènement des aérosols contre l’asthme, elle était parfois fumée par les asthmatiques.

Vue nord-ouest - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Sommet

SommetCol de la Bohémienne

Situé à 948 m d’altitude, ce col marque la limite administrative entre les communes de Plaisians, du Poët-en-Percip et d’Aulan. Il offre un panorama sur les montagnes environnantes. Au sud-est, de gauche à droite, se dressent la montagne de Buc (1442 m), le Seuil (1311 m) et le sommet du Col de Lérol (1263 m). Au nord-ouest, on distingue les roches de Trapes Loube (999 m) et les rochers Mindrits (1114 m).

Tilleuls - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreLes Tilleuls des Baronnies

La culture du tilleul occupe une place importante dans les Baronnies provençales. Bien que la production ait décliné à partir des années 1980, la cueillette et la valorisation de cette plante se poursuivent. Le tilleul est réputé pour son arôme et ses nombreuses propriétés médicinales : fébrifuge (combat et fait baisser la fièvre), diaphorétique (favorise la transpiration), calmant et antispasmodique. Sa fleur se récolte entre la mi-juin et la mi-juillet. De plus, son ombre, plus fraîche que celle de nombreuses autres essences, offre un refuge idéal contre le soleil.

L'église de Poët-en-Percip - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoirePoët-en-Percip

Le Poët-en-Percip doit son nom à sa situation géographique : "poët" vient d’une déformation du latin podium, signifiant "monticule". Le second élément, "en-Percip", rend hommage à sa première seigneuresse, Domina Percipia, à l’origine de la dynastie des Mévouillon. C’est en 1266, en son honneur, que le village prit le nom de Poët-en-Percip. Autrefois, ce village perché constituait une étape sur l’ancienne voie reliant Le Buis (anciennement Buis-les-Baronnies) aux terres plus hautes. Aujourd’hui, une seule route y mène, préservant ainsi la quiétude du lieu.

Vallée de l'Ouvèze depuis la Montagne des Tunes - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Sommet

SommetD'est en ouest

La Montagne des Tunes, perchée au-dessus du Poët-en-Percip, offre un superbe panorama sur le village et son église dédiée à Saint-Simon. Derrière elle, la Montagne de Banne domine le paysage. Plus à l’ouest, la Montagne de la Nible et le Rocher de Savouillon surplombent Buis-les-Baronnies, nichée dans la vallée de l’Ouvèze. Au sud, la Montagne de la Bohémienne se dessine, accompagnée des marnes bleutées qui surplombent le village d’Aulan, apportant une belle diversité au paysage vallonné.

Cytise à feuilles sessiles - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreLe soleil des rocailles

Le Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum sessilifolium) est un arbuste méditerranéen, présent dans le sud-est de la France, qui se distingue par ses petites feuilles directement attachées à la tige d'où le terme "sessiles". Au printemps, ses grappes de fleurs jaunes éclatantes, riches en nectar, attirent de nombreux pollinisateurs. Adapté aux sols pauvres et secs, il joue un rôle important dans la stabilisation des sols et la biodiversité locale.

Les crêtes de Clavelière depuis Saint-Auban-sur-l'Ouvèze - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUn village aux multiples facettes

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, marqué par un fort protestantisme, fut un ancien poste de péage contrôlant d'importants axes entre grands bourgs. On y trouve également une châtaigneraie médiévale, dont un arbre de 3,2 m de diamètre, âgé de 900 ans, qui brûla accidentellement en 1911. Le village est aussi le berceau de la marque le "Clos d’Anguzon", à l'origine une herboristerie familiale et artisanale, devenue spécialiste en cosmétiques, décoration intérieure et parfums.

Croix du temple protestant Saint-Auban-sur-Ouvèze - Manon SAPHORE - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes cimetières des bastions protestants

Les cimetières protestants sont assez rares. Pourtant, on en trouve deux dans la vallée de la Haute Ouvèze à Ste-Euphémie et à St-Auban. Ils datent du XIXe s. et font suite à la période de la Révocation de l'Édit de Nantes, au cours de laquelle les protestants se faisaient enterrer dans leurs "jardins". À St-Auban, le cimetière de la communauté comprend environ 150 sépultures. À Ste-Euphémie, le cimetière fût d'abord celui d'une famille du village avant de servir à d'autres protestants.

Tour Sud-Est du château - Manon SAPHORE - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe château des Pape-Saint-Auban

Construit en haut du village, le château contrôlait une de ses entrées en direction du sud. Il fût construit en plusieurs temps à partir d'une tour et de salles datées du XIIIe s. Au XVIe s. les Pape-Saint-Auban, seigneurs du lieu, réorganisent leur château pour en faire un des bastions du protestantisme et une demeure plus agréable à vivre. Les Pape-Saint-Auban adoptent le protestantisme dès les années 1550 et participent activement aux épisodes militaires des guerres de religion.

L'Orchis mâle (Orchis mascula) sur un sol rocailleux - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreL'Orchis mâle (Orchis mascula)

L’Orchis mâle (Orchis mascula) est une orchidée vivace fréquente dans les pelouses et sous-bois de basse altitude. Présente dans toute la France, elle fleurit d’avril à juin. Elle se reconnaît à ses fleurs pourpres et à son long éperon recourbé vers le haut. Cette orchidée s’épanouit sur des sols frais, souvent calcaires. Elle apporte une touche de couleur et joue un rôle important dans la biodiversité des milieux ouverts ou légèrement boisés.

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze et le Mont-Ventoux - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Point de vue

Point de vueUne grotte mystérieuse

Le sentier longe la mystérieuse Grotte de l’Ours, perchée au-dessus de la haute vallée de l'Ouvèze. Un ours y a-t-il réellement vécu ? Le mystère demeure… Franchir son seuil demande un certain courage. Ce lieu offre un superbe point de vue sur le village de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, niché en contrebas, avec le Mont-Ventoux à l'horizon. En regardant vers l’ouest, la vallée de l’Ouvèze et la ville de Buis-les-Baronnies se dessine, connue comme la capitale du tilleul.

Montagne du Risou - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreUn Rocher qui domine

Le Rocher de Corbière, offre un panorama sur la vallée du Rosanais en contrebas, avec une vue dégagée sur le massif des Préalpes, encore enneigé en toile de fond. Le sentier traverse la forêt domaniale de l'Eygues, bordée de pins sylvestres (Pinus sylvestris) et de chênes pubescents (Quercus pubescens), dans une ambiance verdoyante et rafraîchissante, propice à la détente et à l'observation de la nature environnante.

L'Orchis pourpre (Orchis purpurea) - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreUn éclat de pourpre sur les chemins

L’Orchis pourpre (Orchis purpurea) est une plante vivace, facilement reconnaissable à ses fleurs tachées de pourpre, visible d’avril à juin. Bien qu’elle préfère les coteaux calcaires ensoleillés, on la trouve aussi dans divers milieux, comme les sous-bois, les lisières, les bords de chemins et de champs. Présente dans toute la France, cette espèce protégée est classée en "préoccupation mineure", car son habitat naturel se raréfie peu à peu.

L'aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreLa plante méditerranéenne par excellence

L’Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) est une plante méditerranéenne singulière, sans feuilles apparentes, d’où son nom signifiant « fleur sans feuilles » en grec. De mai à juin, elle se pare de fleurs bleues dressées sur de fines tiges rigides. Chaque fleur, unique par tige, présente six tépales bleu vif rayés d’une nervure centrale. Elle pousse sur les talus, coteaux et sols secs, surtout calcaires. Espèce protégée, elle est présente uniquement dans le sud de la France.

Fleurs de Genêt d'Espagne (Genista hispanica) - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreDu soleil sur les talus

Le Genêt d’Espagne (Genista hispanica) illumine les paysages du sud-est de la France de ses fleurs jaune vif, de mai à septembre. Reconnaissable parmi les différents espèces de genêt à ses fleurs, regroupées en têtes courtes ainsi qu'à ses tiges vertes, presque sans feuilles, souples et non piquantes, il privilègie les milieux ensoleillés, secs et calcaires comme les coteaux et talus. Espèce emblématique des garrigues, il est aussi présent dans d'autres pays méditérannéens comme l'Espagne ou l'Italie.

Prairie de Sauge des Près (Salvia pratensis) - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreDe la couleur dans les près

La sauge des Prés (Salvia pratensis) est très fréquente dans les prairies ensoleillées et sur les bords de sentiers en montagne. Sa tige est velue, ses feuilles gaufrées et longuement pétiolées. Ses fleurs violettes, regroupées en épis, s’épanouissent de mai à août. Mellifère, elle attire de nombreux pollinisateurs. Aromatique et médicinale, elle a des vertus digestives, antispasmodiques, antiseptiques et s’utilise en tisane ou en cuisine.

L'abbaye Notre-Dame de Miséricorde - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUne abbaye inspirante

L'Abbaye Notre-Dame de Miséricorde est une fondation de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Fidélité à Jouques en Provence, elle-même issue de l’abbaye Saint-Louis du Temple à Limon, née du monastère de Bénédictines du Saint-Sacrement à Paris. En 1991, six moniales s'installent dans les bâtiments d’une ferme, elles sont aujourd'hui 27. Dès 1992, lors de la construction du monastère et de l'église, un élan de soutien de proches du monastère et d'inconnus se met en place. Cette générosité continue de financer les aménagements et de nouveaux projets, comme un atelier pour leurs productions agricoles.

L'Alouette des Champs - Edouard Perez  Faune

FauneLa chanteuse des près

L’Alouette des champs (Alauda arvensis), petit oiseau discret, chante en plein vol pour marquer son territoire. Présente dans les prairies et cultures, elle apprécie les espaces ouverts comme ceux entre Verclause et Rosans. Son chant mélodieux accompagne les paysages agricoles. Mais cette espèce décline, victime de l’intensification agricole. Préserver ces milieux, c’est aussi protéger sa voix dans nos campagnes.

Marne de Sainte-Jaume à proximité de Verclause - F.TOURNIER  Géologie

GéologieLa Mémoire du Jurassique

Ces reliefs sombres et ravinés sont des marnes, appelées aussi "Terres Noires". Ce sont d’anciens dépôts sédimentaires marins, accumulés il y a environ 170 millions d’années, au fond de l’océan qui recouvrait le sud-est de la France au Jurassique moyen. Principalement composées d’argile et de calcaire, elles forment des sols très sensibles à l'érosion, se gorgeant d'eau lors des intempéries et provoquant glissements et creusements de terrain.

Eglise du vieux village de Verclause - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe Vieux Village de Verclause

Ce vieux village avec son rempart, son donjon, et surtout le clocher de l’église Sainte-Madeleine, était déjà mentionnée au XIIIe siècle. Verclause comptait une vingtaine de foyers en 1458. Situé sur un emplacement dominant, il avait une position défensive et était à l'abri des débordements de la rivière de l'Eygues. Son point faible restait l’eau, qu’il fallait remonter depuis la source. Lorsque celle-ci se tarit, le village migra plus bas, en partie à cause de l’aménagement de la route impériale 94, favorisant le transport et le commerce.

Déplacement du troupeau dans des grands espaces - Anne-Lore Mesnage  Elevage et pastoralisme

Elevage et pastoralismeDe grands espaces propice au pastoralisme

Le col de Staton, c'est la porte d'entrée des grands espaces ! Le pastoralisme est encore largement pratiqué sur le territoire des Baronnies. De nombreux indices montrent que moutons et chèvres paissent régulièrement sur les flancs de la montagne, au milieu des pelouses d'altitude. Un Groupement Pastoral a d'ailleurs été créé à Staton, permettant aux éleveurs de valoriser collectivement leurs surfaces pastorales et préserver l'élevage, historique dans les Baronnies.

Les crêtes de la Montagne de Raton - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Point de vue

Point de vueUne montagne singulière

La montagne de Raton offre un panorama à 360° depuis sa crête. C'est l'un des massifs orientés est-ouest dans les Baronnies, séparant le Rosanais de la vallée de l’Oule. Son profil typique du Tithonique (fin du Jurassique) présente une falaise de calcaire gris clair, terrain de jeu des chamois. Ce relief escarpé, mêlant rochers et pelouses d’altitude, est idéal pour observer ces animaux agiles. Actifs surtout le matin, ils se confondent avec le décor, mais avec un peu de patience, il est possible d'en apercevoir depuis le sentier.

Ruines de l'ancien village de Clermont - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes ruines d'un autre temps

Les ruines de l'ancien village de Clermont était certainement habité vers le XVe siècle. En 1851, environ 50 personnes résidaient dans ce secteur. Lorsque l'Etat acquit les terres de ces montagnes, il les acheta d'abord aux personnes âgées ou qui habitaient loin. Les autres propriétaires de Clermont vendirent ensuite rapidement : c'était l'occasion de s'installer sur des terres moins difficiles. L'école de Clermont ferma donc subitement en 1910 : elle comptait alors une vingtaine d'enfants. Autrefois, l'itinéraire entre Verclause et Rémuzat passait par ce chemin, maintenant consacré à la randonnée !

Le Rocher du Caire surplombant Rémuzat - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe vieux village

La première mention de Rémuzat, "Castrum Remusaco", remonte à 1270. Au XIVe siècle, deux villages coexistaient : l’un en aval et l'autre perché sur la rive gauche de l’Oule, nommé "Campus Caritatis", au pied du Rocher du Caire. Menacé par les éboulements et sans sources d'eau, ce dernier fut abandonné au profit de celui situé sur la rive opposée. Seuls subsistent la chapelle Saint-Michel et un pan de rempart. En 1720, les ruines ont servi de lieu de quarantaine lors de la peste.

Le Vautour Moine - Edouard Perez  Faune

FauneLa terre de Vautours

Devant vous se dresse le Rocher du Caire, une falaise exposée à l’Est, rapidement réchauffée par le soleil matinal. Ce site a permis la réintroduction du Vautour fauve (Gyps fulvus) dès 1996, puis celle du Vautour moine (Aegypius monachus). Le percnoptère (Neophron percnopterus), plus rare, est revenu naturellement. Ces charognards limitent la propagation des maladies en nettoyant la nature. Chacun a son rôle : le fauve arrive en premier, le moine s’attaque aux parties dures, le percnoptère glane les restes, et le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) avale les os. Les Baronnies sont un des sites mondiaux les plus complets en matière de grands rapaces.

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) - Edouard Perez  Faune

FauneUn site préservé

Le site Natura 2000 des "Baronnies et gorges de l'Eygues" est reconnu au niveau européen pour sa remarquable diversité d'oiseaux : Bruant ortolan (Emberiza hortulana) dans les petites parcelles agricoles, Fauvette pitchou (Sylvia undata) dans les pelouses sèches parsemées d'arbustes, Alouette lulu (Lullula arborea) sur les pelouses de crête. Sans oublier les Vautours ! Ce site, d'un intérêt exceptionnel pour toutes ces espèces bénéficie de pratiques favorables à la biodiversité soutenues par Natura 2000, afin de préserver le patrimoine naturel.

L'arche de la Petite Chaume - PNR Baronnies Provençales  Elevage et pastoralisme

Elevage et pastoralismeLa ferme de la petite Chaume

Ces ruines sont les derniers restes visibles de plusieurs fermes de ce versant de Buègue, progressivement abandonnées depuis la fin du XIXe s. Le bâtiment, en forme de L, encadre une courette délimitée par un mur au sud. Il rassemblait, au rez-de-chaussée, plusieurs espaces dévolus aux bêtes : bergerie pour les chèvres et les brebis, écurie pour les chevaux, « pourcieu » pour les cochons. A l’étage une partie était réservée à l’habitation alors que l’autre était consacrée à remiser les foins.

La montagne d'Angèle surplombant les vallées environnantes - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Point de vue

Point de vueUn panorama à couper le souffle

S'élever sur la Montagne d'Angèle pour découvrir un panorama hors normes sur toute la région des Alpes au Nord au Dévoluy à l'Est en passant par le Mont Ventoux au Sud et les monts Ardèches à l'Ouest. Massif emblématique des Baronnies provençales, son sommet appelé Merlu culmine à 1606 m d'altitude et borde toute la vallée de l'Eygues. Ce vaste espace est idéal au pâturage ovin, contribuant ainsi à maintenir ce paysage ouvert.

La vallée de l'Eygues - Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Flore

FloreUn ENS ?

Villeperdrix, avec le soutien du département de la Drôme, a créé un Espace Naturel Sensible (ENS) de près de 600 ha pour protéger ce site remarquable. C'est un espace protégé afin de préserver la biodiversité, les paysages et le patrimoine naturel de cet espace. Les montagnes d’Angèle et de Buègue offrent des paysages uniques façonnés par les activités humaines, où pâturage, coupe de bois et culture de lavande ont marqué le territoire. Ce classement de protection repose sur la richesse écologique, l’intérêt paysager mais aussi la fragilité du site.

Villeperdrix - F.TOURNIER  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireVilleperdrix, au pied d'Angèle

Légèrement à l'écart des gorges de l'Eygues, blotti au pied de la face sud de la montagne d'Angèle (1606 m), le village de Villeperdrix bénéficie d'un ensoleillement favorable et d'un terroir ouvert mais sec. Les habitants ont pu y cultiver des parcelles plus planes, en complément des secteurs de terrassses de cultures dans les pentes qui dominent les gorges. On y trouve les restes d'un chateau et de fortifications villageoises, une église remaniée au cours des siècles et quelques rues typiques.

Gypaète barbu - Vautours en Baronnies  Faune

FauneLes vautours à Villeperdrix

Si le Vautour fauve (Gyps fulvus) a été réintroduit en 1996 dans les falaises de Saint-May et Rémuzat, la colonie a depuis prospéré et s'est étendue à l'ensemble des gorges de l'Eygues et au delà dans le massif. Mais les falaises de Villeperdrix sont, elles aussi, un lieu privilégié de l'histoire des vautours dans les Baronnies provençales. En effet, c'est ici qu'une autre espèce de vautours a été réintroduite, plus rare encore : le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus). Grâce à un programme européen, 16 jeunes y ont pris leur envol depuis 2016.

Culture d'oliviers en terrasses - Pnr Baronnies provençales  Savoir-faire

Savoir-faireLa culture des oliviers dans la pente

Dans ces pentes abruptes et entrecoupées de barres rocheuses, la culture des oliviers est étroitement liée à la terrasse en pierre sèche. Mais plus qu'un simple mur, c'est un barrage dressé contre l'érosion et la fatalité de la pente. Ancrée dans la roche parfois taillée exprès, elle retient la terre, dans une certaine mesure l'eau et favorise le dépôt et la création d'un sol mince, mais riche. En hiver, cet écrin de pierre a su préserver certains oliviers centenaires des pires gelées.

Le rocher du Bramard - Manon SAPHORE - PNR Baronnies provençales  Sommet

SommetLe rocher du Bramard

Le Bramard (ou Bramant) est un rocher emblématique, veillant du haut de ses 936 mètres, sur le village de Sahune. Ce rocher caractéristique est aisément reconnaissable par son allure anthropomorphe. Cette singularité est quelquefois discutée : si certaines personnes y voient le profil d'un vieux sage barbu, d'autres y voient celui d'un sphinx ou encore, pour les plus immaginatifs, la tête d'un gorille. À vous de choisir !

Description

Partant de Buis-les-Baronnies, capitale du tilleul, l'itinéraire débute au sud par le rocher de Sabouillon et la Montagne de la Nible jusqu'à Brantes, tout proche du Mont-Ventoux. Il part ensuite plein Est jusqu’à Savoillan et remonte vers le Nord par la Montagne de la Bohémienne et la Montagne des Tunes en traversant les petits villages du Poët-en-Percip et Saint-Auban-sur-l’Ouvèze dans la haute vallée de l'Ouvèze. L'itinéraire se poursuite vers le Nord jusqu'à Rosans en traversant la Montagne de Haute-Huche en contrebas de la Vanige, Montferrand-la-Fare et ses marnes bleutées dans la vallée du Rosanais. De là, l'itinéraire se poursuit à l'Ouest vers Verclause et Rémuzat par le Col de Staton en contrebas de la Montagne des Gravières, avant d'atteindre Villeperdrix puis Sahune par la Montagne d'Angèle et celle du Marcel. L'étape prend ensuite la direction du Sud et atteind Sainte-Jalle par Arpavon dans la vallée de l’Ennuyé avant de terminer sur Buis-les-Baronnies dans la vallée de l'Ouvèze par Rochebrune, les cols de Linceuil et de Milmandre.

- Départ : Buis-les-Baronnies

- Arrivée : Buis-les-Baronnies

- Communes traversées : Aulan, Le Poët-en-Percip, Plaisians, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Sauveur-Gouvernet, Montferrand-la-Fare, Rosans, Verclause, Rémuzat, Cornillon-sur-l'Oule, Villeperdrix, Chaudebonne, Eyroles, Sahune, Arpavon, Le Poët-Sigillat, Sainte-Jalle, Rochebrune, Beauvoisin, Buis-les-Baronnies, La Roche-sur-le-Buis, Eygaliers, Brantes, Savoillan, Reilhanette et Montbrun-les-Bains

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

- RESPECTER LA TRANQUILLITE du lieu où on se promène, éviter de crier et ne pas utiliser d’instruments ou d’appareils sonores (radio, etc.), par respect pour les autres usagers mais aussi pour la quiétude de la faune, notamment en périodes de reproduction et d’hivernage où les animaux sont beaucoup plus vulnérables.

- Éviter de cueillir les plantes sauvages : certaines d’entre elles sont protégées.

- Le chemin passe à proximité de cultures qui sont des propriétés privées, merci de ne rien cueillir dans les champs (lavandes, fruits, etc …).

- Éviter de randonner dans le lit des cours d’eau. Le piétinement est susceptible de déranger les espèces et la vie aquatique (poissons, libellules, crustacés). Marcher de préférence sur les berges de la rivière.

- Une partie de l'itinéraire est fortement exposée au soleil, prendre l'équipement nécessaire (eau, casquette, crème solaire, ...) pour les chaudes journées d'été. Privilégier un départ tôt le matin pour éviter les heures chaudes de la journée.

- ATTENTION ZONE PASTORALE en chemin : en présence de chiens de protection venus à sa rencontre, ne pas les caresser ni les menacer. S’arrêter, puis attendre patiemment la fin du ''contrôle'' avant de reprendre calmement son chemin en contournant le plus possible le troupeau. De préférence, ne pas emmener son chien et, sinon, bien le tenir en laisse. Penser à bien refermer les barrières derrière soi.

- RISQUE INCENDIE. Le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur ! Ne pas fumer en forêt et ne pas allumer de feu, d'autant que quelle que soit la saison, c'est interdit ! Et en période estivale, avant de partir en balade, se renseigner sur les conditions et réglementations d’accès aux massifs forestiers.

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional des Baronnies provençales

575 Route de Nyons – La plaine du Pont, 26510 Sahune

Les locaux du Parc naturel régional des Baronnies provençales sont ouverts au public.

LA MAISON DU PARC EST OUVERTE DU 8 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2025

Du mardi au vendredi de 14h à 18h, et les dimanches de juillet et août de 14h à 18h

OT Baronnies en Drôme Provençale - Buis-les-Baronnies

26 Boulevard Clémenceau, 26170 Buis-les-Baronnies

Accès routiers et parkings

Via la D538 et la D5 depuis Nyons (30 km). Depuis Sahune (25 km) par la D94 et la D108.

Stationnement :

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité20

- Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Hôtel Les Arcades - Le Lion d'Or

Cet hôtel particulier de 1661, éco responsable et empreint d’histoire vous accueille chaleureusement sur les arcades du XVème siècle. Équipement : Chambres et appartements climatisés, piscine chauffée, sauna, jacuzzi, jardin privé et salle séminaire. - Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Les Gîtes du Rocher Roux

2 chalets indépendants nommés Le chalet Bleu et le Chalet Vert. A 720m d'altitude, au cœur d’une forêt de chênes et de buis. Repos et tranquillité sont ici garantis. Terrasse ombragée, plancha et bassin de baignade. Activités de pleine nature et détente. - Site de visite

- Information - Service

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Produit du terroir et artisanat