BUIS-LES-BARONNIES - GRP® Tour des Baronnies provençales en 13 jours

« Ce GRP®, c’est un vrai voyage à travers les Baronnies. Entre les crêtes de Chabre, les marnes bleutées du Rosanais, les petits villages perchés ou les passages au pied du Ventoux… chaque portion a son ambiance. On sent vraiment le lien entre paysages, élevage et patrimoine. C’est exigeant, mais super riche en découvertes et dépaysant ! ». Pauline Amberg, stagiaire au Parc naturel régional des Baronnies provençales.

13 étapes

Les 50 patrimoines à découvrir

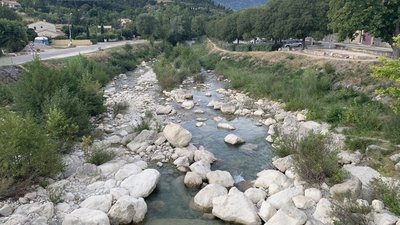

L'Ouvèze - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLe réveil de l'Ouvèze

D’une longueur de près de 100 km, l’Ouvèze prend sa source dans la montagne de Chamouse, à Montauban-sur-l’Ouvèze, et conflue avec le Rhône. Le 22 septembre 1992, son bassin versant a été le théâtre d’une inondation dramatique. En une seule journée, plus de 60 milliards de litres d’eau sont tombés. En amont de Vaison-la-Romaine, les rivières se sont gorgées d’eau avant de déferler sur le village. Cette crue a causé la mort de 42 personnes et des dégâts estimés à plus de 150 millions d’euros.

Face nord du rocher Saint-Julien - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Géologie

GéologieÀ la conquête du Saint-Julien

Le nom de ce rocher vient d’une chapelle Saint-Julien autrefois aménagée dans une anfractuosité de la face sud. Il s’agit d’une grande lame calcaire haute de 125 m. Les premiers ascensionnistes, Auguste Ferrière et Maurice Donjon, y ont gravi une voie en 1946. Depuis, plus de 120 itinéraires ont été ouverts, avec des niveaux de difficulté variés. Le Club Alpin Français de Lyon a largement contribué à son équipement entre les années 1950 et 1980. Une fois au sommet de l’arête, un panorama à 360° s’offre au regard.

Village de La Roche-sur-le-Buis - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUn village gardé par les blocs

Le village de La Roche-sur-le-Buis s’est établi au milieu de gros blocs rocheux issus de la montagne de Chevalet, qui le domine. Ce relief constituait autrefois un point stratégique de contrôle sur une ancienne voie reliant Buis-les-Baronnies à Mévouillon. Au XIe s., le village était ceinturé d’un rempart flanqué de tours, muni de créneaux, de fossés, et protégé par deux portes dotées de herses. Aujourd’hui, il subsiste quelques pans de muraille, ainsi que le donjon et les ruines du château surplombant le village.

Vue sur le Mont Ventoux et la montagne de Bluye - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Sommet

SommetCol de Font-Combran

Culminant à 1036 m d’altitude, ce col est le dernier de l’itinérance. Situé à l’est de la Nible, il offre une vue imprenable sur les montagnes bordant la vallée de l’Ouvèze à l’ouest. Depuis le col, on aperçoit notamment la montagne de la Loube et le Grand Ferrand au nord. Au sud-ouest, se dresse la montagne de Bluye, et juste derrière, toujours bien présente, la silhouette du Mont Ventoux semble nous surveiller.

Genêt d'Espagne - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreSpartier à tiges de jonc ou Genêt d'Espagne

Ce genêt est un arbrisseau de la famille des Fabaceae, pouvant atteindre 1 à 3 m de hauteur. À l’extrémité de ses tiges apparaissent, du printemps à l’été, de belles fleurs jaunes et odorantes. Cette espèce est connue pour ses propriétés médicinales, notamment diurétiques et anti-inflammatoires. Elle peut aussi être utilisée comme fourrage ou dans le textile. Mais attention : ce genêt est très toxique !

Branche du Cèdre de l'Atlas - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreCèdre de l'Atlas

Le Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) est un conifère originaire des montagnes de l’Atlas, en Afrique du Nord. Il a été introduit dans le sud de la France dès 1860 pour participer aux reboisements. Facilement reconnaissable à ses longues branches tombantes et à ses aiguilles aux reflets bleutés, il ne passe pas inaperçu. Une légende raconte qu’il symbolise l’immortalité : le parfum de son bois, qui éloignait insectes et vers des tombeaux, lui aurait valu le surnom de "vie des morts".

Chêne recouvert de lichen - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreEvernia prunastri

L’Evernia prunastri est une espèce de lichen. Pour rappel, les lichens résultent d’une symbiose entre un champignon et une algue. Ils poussent sur d’autres plantes sans jamais les parasiter. Très sensibles à la pollution, ce sont de précieux indicateurs de la qualité de l’air. L’Evernia est particulièrement commune dans les zones humides, ventées et bien exposées à la lumière. Dans l’Égypte antique, on s’en servait pour parfumer le pain ou en faciliter la levée. Aujourd’hui, elle est utilisée en parfumerie, pour les teintures naturelles, et en médecine traditionnelle, notamment contre les troubles respiratoires et intestinaux.

Ruines du château féodal - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes ruines du château féodal de Brantes

Les ruines situées au-dessus du village sont les vestiges de l’ancien château féodal. La famille des Baux, seigneurs de Brantes entre le XIIIe et XIVe s. serait à l’origine de la fortification du château. En 1357, le Pape Innocent VI ordonne que tous les villages du Comtat Venaissin soient fortifiés. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques murs d’enceintes, deux tours, un puits et une voûte. Grâce à des dons, le site a pu être consolidé et sécurisé. Il accueille des expositions sur l’histoire médiévale.

Village de Brantes - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireBrantes, petit village perché

Accroché à flanc de montagne, face au Mont Ventoux, Brantes domine la vallée dans un décor spectaculaire. Son nom viendrait du mot "Brantulas" ("la branlante"), en référence à l’instabilité des couches calcaires de la montagne toute proche. Aux XIIe et XIIIe s., le village était un point de passage stratégique entre Mollans et Montbrun, reliant la vallée de l’Ouvèze à celle du Toulourenc. Aujourd’hui encore, son économie repose principalement sur l’élevage de chèvres, la fabrication de fromage et l’artisanat local. Flâner dans ses ruelles pavées et ses passages voûtés est un vrai plaisir.

Vue sur le Mont Ventoux - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetFace au Mont Ventoux

Avec ses 1909 m d’altitude et sa silhouette imposante, le Mont Ventoux domine le sud-ouest du massif des Baronnies provençales. Il marque la frontière naturelle entre la Drôme et le Vaucluse. Son nom viendrait du latin "vin" ("hauteur") et "tur" ("distance"), soit "la montagne que l’on voit de loin". La première ascension connue remonterait à 1336, par le poète Pétrarque. Aujourd’hui, d’anciennes drailles tracées par les bergers servent de sentiers de randonnée, notamment pour les itinéraires de GR®.

Orchis pyramidal en fleurs - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreOrchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)

L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) est une orchidée présente principalement en Europe centrale et méridionale. Elle affectionne les sols calcaires, les pelouses et les prairies sèches bien exposées au soleil. Son nom vient de la forme pyramidale de son inflorescence : les fleurs s’épanouissent en effet de bas en haut, entre mai et juillet. Cette plante mesure entre 20 et 50 cm. Elle possède des feuilles vertes en forme de fer de lance, et ses petites fleurs, largement ouvertes, vont du rose clair au rose violacé.

Aphyllante de Montpellier - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreAphyllante de Montpellier

L’Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), aussi appelée Barjavou, est une plante typique de la garrigue méditerranéenne. Son nom grec signifie littéralement "fleur sans feuille" ("a" = "privatif", "phyllon" = "feuille", "anthos" = "fleur"), ce qui reflète bien son apparence : de nombreuses tiges dressées en touffes, au sommet desquelles s’épanouissent des fleurs bleues, de mai à août.

Malgré l’absence apparente de feuilles, cette plante est une ressource précieuse pour le pâturage, très appréciée des troupeaux ovins, notamment en hiver.

Le Toulourenc au village de Savoillan - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLe Toulourenc, une rivière à préserver

De régime torrentiel et long de 39 km, le Toulourenc prend sa source dans la commune d’Aulan et se jette dans l’Ouvèze à Entrechaux. Cette rivière fait l’objet d’une forte fréquentation, qui peut entraîner une dégradation progressive de sa qualité (piétinement des berges, barrages, déchets, etc.).

Le Toulourenc est un habitat important pour plusieurs espèces de poissons, notamment la Truite fario (Salmo trutta) et le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), ce dernier étant une espèce considérée en danger dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Entrée du village de Savoillan - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireVillage de Savoillan

Savoillan est un petit village perché à 500 m d’altitude, dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux. Des vestiges de sculptures saliennes témoignent d’une occupation dès l’Antiquité. Du Moyen Âge à la Révolution, Savoillan fut une terre papale enclavée dans le Dauphiné. La ferme Saint-Agricol, installée dans un bâtiment de caractère du XVIIe s., est un centre expérimental dédié à l’étude des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Son jardin botanique compte plus de 500 espèces.

Marne - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Géologie

GéologieLa terre noire des Baronnies provençales

Les marnes sculptent le paysage en dunes de roches souples aux pentes arides. Témoins du Crétacé inférieur, il y a environ 135 millions d’années, ces marnes du Valanginien sont principalement composées de calcaire, sable et argile, ce qui leur donne un aspect friable quand elles sont sèches. Teintées de gris ou de jaune, elles rappellent une époque où l’océan recouvrait les Baronnies provençales, alors une vaste fosse marine appelée bassin Vocontien.

Mur en pierre sèche - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Savoir-faire

Savoir-faireMur en pierre sèche

Les murs en pierre sèche sont construits selon une technique ancestrale qui consiste à assembler des moellons ou blocs de pierre sans utiliser de mortier. Le matériau, généralement prélevé sur place, est exclusivement local. Ces constructions servaient à de nombreux usages : murs extérieurs, abris ruraux, terrasses agricoles (restanques), tours de guet, etc. Ce savoir-faire, aujourd’hui reconnu pour sa valeur patrimoniale, est inscrit depuis 2010 à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français, dans le but d’être préservé et transmis.

Thym sauvage - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreThym

Le thym est un genre de plantes de la famille des Lamiacées, qui compte plus de 300 espèces. Rampantes ou en coussinet, elles portent de petites fleurs rose pâle ou blanches. Espèce emblématique du bassin méditerranéen, le thym ("farigoule" en provençal) pousse naturellement sur les collines arides et rocailleuses, jusqu’à 1 500 voire 2 000 m d’altitude, embaumant les versants. Il fait partie des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) : on l’utilise comme aromate en cuisine, mais aussi comme plante médicinale, notamment contre les affections respiratoires ou intestinales (tisanes, huiles essentielles, etc.).

Sauge des prés - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreSauge des prés

Autre Plante à Parfum, Aromatique et Médicinale (PPAM), la sauge des prés (Salvia pratensis) appartient également à la famille des Lamiacées. Elle pousse surtout dans les prairies calcaires du pourtour méditerranéen. Sa floraison, de juin à août, présente des fleurs allant du bleu foncé au violet. Cette plante possède des propriétés médicinales, notamment digestives et antispasmodiques (contre les spasmes musculaires). Avant l’avènement des aérosols contre l’asthme, elle était parfois fumée par les asthmatiques.

Tilleuls - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Flore

FloreLes Tilleuls des Baronnies

La culture du tilleul occupe une place importante dans les Baronnies provençales. Bien que la production ait décliné à partir des années 1980, la cueillette et la valorisation de cette plante se poursuivent. Le tilleul est réputé pour son arôme et ses nombreuses propriétés médicinales : fébrifuge (combat et fait baisser la fièvre), diaphorétique (favorise la transpiration), calmant et antispasmodique. Sa fleur se récolte entre la mi-juin et la mi-juillet. De plus, son ombre, plus fraîche que celle de nombreuses autres essences, offre un refuge idéal contre le soleil.

L'église de Poët-en-Percip - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoirePoët-en-Percip

Le Poët-en-Percip doit son nom à sa situation géographique : "poët" vient d’une déformation du latin podium, signifiant "monticule". Le second élément, "en-Percip", rend hommage à sa première seigneuresse, Domina Percipia, à l’origine de la dynastie des Mévouillon. C’est en 1266, en son honneur, que le village prit le nom de Poët-en-Percip. Autrefois, ce village perché constituait une étape sur l’ancienne voie reliant Le Buis (anciennement Buis-les-Baronnies) aux terres plus hautes. Aujourd’hui, une seule route y mène, préservant ainsi la quiétude du lieu.

Vallée de l'Ouvèze depuis la Montagne des Tunes - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetD'est en ouest

La Montagne des Tunes, perchée au-dessus du Poët-en-Percip, offre un superbe panorama sur le village et son église dédiée à Saint-Simon. Derrière elle, la Montagne de Banne domine le paysage. Plus à l’ouest, la Montagne de la Nible et le Rocher de Savouillon surplombent Buis-les-Baronnies, nichée dans la vallée de l’Ouvèze. Au sud, la Montagne de la Bohémienne se dessine, accompagnée des marnes bleutées qui surplombent le village d’Aulan, apportant une belle diversité au paysage vallonné.

Cytise à feuilles sessiles - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreLe soleil des rocailles

Le Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum sessilifolium) est un arbuste méditerranéen, présent dans le sud-est de la France, qui se distingue par ses petites feuilles directement attachées à la tige d'où le terme "sessiles". Au printemps, ses grappes de fleurs jaunes éclatantes, riches en nectar, attirent de nombreux pollinisateurs. Adapté aux sols pauvres et secs, il joue un rôle important dans la stabilisation des sols et la biodiversité locale.

La Montagne de Chamouse - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetUn décor spectaculaire

Le Pas de Bouvrège offre un panorama hors norme sur les montagnes et vallées environnantes. Au nord, celles de l’Ennuyée et de l’Ouvèze, suivies par la vallée de l’Eygues ; au sud, les vallées de la Méouge, du Toulourenc et du Jabron. Ce lieu offre une vue remarquable sur l'ancien fort de Mévouillon au sud-ouest, avec en arrière-plan la Montagne du Duc. Plus à l’ouest, la Montagne de Bouvrège se dresse, dominée par le Mont Ventoux. Au nord-est, le pic de la Montagne de Chabre se dessine à l’horizon.

La Vallée de Mévouilon - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe berceau des Baronnies provençales

En contrebas, le fort de Mévouillon domine le paysage, perché sur un promontoire rocheux. Autrefois surmonté d’une forteresse, il surplombe le village de Mévouillon, berceau des Baronnies provençales. Le site fut occupé de la Préhistoire jusqu’au XVIIe s. Dès l’An Mil, la seigneurie de Mévouillon prend le contrôle de la région et l’administre pendant trois siècles. Convoité au XVIe s., le fort devient un enjeu des conflits religieux, jusqu’à sa destruction partielle sous Richelieu en 1640, puis sa démolition complète en 1684.

Vol libre dans les Baronnies - ©YPOV Agency  Savoir-faire

Savoir-faireTerre de parapente

Dans les Baronnies provençales, le parapente est une activité phare qui attire les passionnés, amateurs et professionnels. À Mévouillon, le site est réputé, et les décollages s’enchaînent au-dessus des vallées, des crêtes et des cultures de lavande. L'occasion de découvrir les richesses de cette région sous un autre angle ! De nombreux clubs sont implantés sur le territoire, comme à Mévouillon en contrebas.

Les pelouses sèches de la Montagne de Chamouse - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetLe relief majestueux des Baronnies provençales

La montagne de Chamouse, qui culmine à 1531 m d’altitude, est l’un des reliefs emblématiques des Baronnies. Elle constitue le point culminant d’un vaste bassin synclinal orienté est-ouest, où s’écoule l’Ouvèze. Ce large espace de pâturage, aux pelouses sèches et rocailleuses, abrite une biodiversité remarquable. On y observe notamment le Merle de roche, espèce typique de ces milieux ouverts, ainsi que la Fritillaire du Dauphiné (Fritillaria tubiformis), plante rare mais bien présente ici, bien qu’elle ne pousse que dans une petite partie du sud-est de la France.

Ancienne bergerie en contrebas du col - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUn lieu chargé d'histoire

Ce lieu abritait autrefois une bergerie appelée La Forestière. Initialement installé à Verclause, le maquis Ventoux s’y replie dès novembre 1943, pensant y trouver un refuge sûr. Mais le 22 février 1944, le camp est pris pour cible par la division Brandebourg, composée d'Allemands et d’environ 300 Français enrôlés dans l’armée allemande. Soixante assaillants, dont quatre infiltrés, attaquent alors Izon-la-Bruisse en contrebas. Face à l’approche des rafales, le camp de la Forestière est évacué.

Rocher du Village au-dessus d'Izon-la-Bruisse - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes Barons de Mévouillon

Au cours du Moyen Âge, cette terre appartenait aux barons de Mévouillon, famille régnant sur les Baronnies provençales pendant trois siècles. Avant cette période charnière, Izon était une communauté de l’élection de Montélimar, de la subdélégation et du bailliage de Buis, formant une paroisse du diocèse de Gap. Au début du XVIIIe s., son église était placée sous le vocable de Saint-Rémy et ses dimes appartenaient au prieur de Mévouillon.

Le glissement de terrain du Laravour - ©PNR Baronnies Provençales  Géologie

GéologieLes glissements de terrain du Laravour

Un glissement de terrain désigne une masse de terre et de roches qui se détache et glisse vers le bas. Le Laravour, lieu-dit de la commune de Sainte-Colombe, a connu plusieurs épisodes de ce type. En 1953, après un mouvement de l’ensemble de la montagne de Chabre, un premier glissement s’est produit. Un second est survenu en 2003, emportant entre 35 et 40 hectares et détruisant un ancien centre de vacances. Aujourd’hui encore, le terrain continue de se déplacer lentement…

Le rocher de la Dragonnière - ©Manon Saphore  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLa carrière de la Dragonnière

Au sud-ouest de Sainte-Colombe, dans le rocher de la Dragonnière, se trouve dans une brèche une ancienne carrière d'exploitation minérale. Un banc de calcite de plus de deux mètres de large était exploité. On l'extrayait et l'exportait, pour la transformer en faux marbre. Une fois la calcite concassée, elle était reconstituée avec un ciment puis polie et découpée en dalles destinées à carreler les sols. Cette exploitation s'est arrêtée dans les années 1960.

Le village de Sainte-Colombe - ©Manon Saphore  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoirePanorama sur le village de Sainte-Colombe

Le village de Sainte-Colombe se situe au pied d'une dalle de calcaire Jurassique, le rendant presque invisible. À l'occasion de fouilles réalisées en 1965, sur le versant nord ouest de ce rocher, un village protohistorique a été découvert. Parmi les trouvailles, ont été mis au jour des vestiges de construction, des céramiques fines et décorées, des perles d'ambres et des objets en bronze datant de l'âge de Fer (de -800 av. J.-C. au 1er s. de notre ère).

La dalle tithonique de Sainte-Colombe - ©Manon Saphore  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireUn cimetière oublié

Peu après avoir découvert les vestiges du site protohistorique de Sainte-Colombe, en 1960, un paysan qui travaillait sa terre fit apparaitre de nombreux squelettes. Cette découverte souleva un certain émoi, jusqu'au jour où on découvrit dans le cadastre napoléonien qu'il s'agissait du "cimetière Vieux" du village, qui était déjà cultivé au début du XVIIe s.

Thym commun (Thymus vulgaris) - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreLa plante aromatique aux multiples vertus

Le thym commun (Thymus vulgaris), abondant sur la crête de la montagne de Chabre, est une plante médicinale aux vertus reconnues. Riche en huiles essentielles, il possède des propriétés antiseptiques, antibactériennes et antifongiques, idéales pour soigner infections respiratoires et troubles digestifs. Utilisé en infusion, il apaise la toux et favorise la digestion. Sa résistance au climat sec en fait une plante emblématique des milieux méditerranéens. En plus, il attire abeilles et papillons, contribuant à la biodiversité locale.

Anthyllide des montagnes - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreLa fleur sauvage des montagnes

L’Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana) est une plante vivace typique des milieux secs et rocailleux. Elle s’épanouit sur les rochers et pelouses des montagnes calcaires, où elle forme de belles touffes fleuries. Cette espèce se rencontre principalement dans le Sud et le Sud-Est de la France, où elle est localement abondante. Sa floraison de mai à juin, aux teintes rose violacé, apporte une touche de couleur aux paysages minéraux alpins et méditerranéens.

Véronique couchée (Veronica prostrata) - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreDe la couleur sur les crêtes

La Véronique couchée (Veronica prostrata), petite plante vivace tapissante, colonise les milieux rocailleux et ensoleillés de la crête de Chamouse. Adaptée aux conditions rudes d’altitude, elle se reconnaît à ses feuilles ovales et à ses petites fleurs bleu violacé. Discrète mais résistante, elle participe à la richesse floristique de ces pelouses d’altitude. Elle joue un rôle essentiel dans la stabilisation des sols fragiles de la crête. Sa floraison éclaire le paysage et témoigne de la diversité naturelle unique de la montagne.

L'adret et l'ubac de la crête de Chabre - ©Manon Saphore  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetÀ chacun son versant

Parcourir la ligne de crête permet de bien distinguer les caractéristiques différentes des deux versants de la montagne. Le versant sud, communément appelé "adret", est exposé au soleil et abrite une végétation méditerranéenne. On y trouve des chênes blancs, du buis, des genévriers ainsi que du thym et de la lavande. Sur le versant nord, nommé l'"ubac", l'ambiance change : cette partie de la montagne est plus humide et plus fraîche, et on y trouve des forêts de hêtres, d'érables, de houx et, sous les crêtes, des tilleuls.

Les Écrins depuis le Col Saint-Ange - ©Pauline Amberg - PNR des Baronnies Provençales  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetBelvédère du col Saint-Ange

Pour se situer : devant nous, la vallée du Céans ; derrière nous, la vallée de la Méouge. Ces deux rivières se jettent à notre droite dans le Buëch. Au nord, au plus loin, on distingue le massif des Ecrins. Juste devant, c’est la montagne de Saint-Genis avec ses falaises caractéristiques. La montagne juste en face de nous est le Rocher Saint-Michel (1216 m). Il cache le village d’Orpierre. Mais on aperçoit tout de même quelques falaises. Dans le ciel, il y a sûrement des parapentes ou des deltaplanes.

La forêt de Beynaves et ses hêtres remarquables - ©Pauline Amberg - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreD'un passé agricole à une forêt

La forêt de Beynaves a été reboisée par l’Homme à la suite de la déprise agricole qui a touché ce territoire après la Première Guerre mondiale. Sous l’impulsion du préfet des Hautes-Alpes, une forêt départementale y est créée en 1932 dans le but de prévenir les risques d’inondation menaçant les villages en contrebas. En effet, la présence d’arbres permet de stabiliser les sols et de mieux réguler le débit des sources et des torrents. Autrefois, le site de Beynaves abritait une exploitation agricole où l’on cultivait des céréales, des fourrages pour les ovins, ainsi que des fruits, de la lavande et du tilleul.

La Fauvette à tête noire - ©Édouard Perez  Flore

FloreUne forêt remarquable par sa diversité

De nombreuses essences d’arbres cohabitent dans cette forêt : le pin noir d’Autriche (Pinus nigra nigra), principale espèce de reboisement, le mélèze (Larix decidua), l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) ou encore le merisier (Prunus avium). En tendant l’oreille, il est possible d’entendre le chant mélodieux de la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), marqué par un "tac" sec et percutant, ainsi que l’appel caractéristique du coucou gris (Cuculus canorus), un "cou cou" à la tonalité claire et sonore.

Mousses et lichens - ©Vincent Aubert - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreMousses et lichens, ornements des ubacs

Les mousses et les lichens qui habillent les arbres de ce versant ombragé sont des végétaux dit "épiphytes" (qui poussent sur d'autres plantes) et ne constituent pas des parasites pour leurs supports. Les lichens sont le fruit d'une symbiose entre un champignon et une algue. Les tapis de mousse et "touffes" de lichens qui colorent le bois de cet ubac (versant n'étant pas frappé directement par le soleil) témoignent du fait que ces végétaux apprécient principalement les secteurs humides et frais.

Anémone hépatique - ©Vincent Aubert - PNR Baronnies Provençales  Flore

FloreL'hépatique, 50 nuances de violet

L’Anémone hépatique (Hepatica nobilis), aussi appelée "Fleur de la Trinité", se distingue par la couleur de ses pétales, variant selon les plants : du violet profond au rose très pâle, voire presque blanc. Sa feuille à trois lobes, évoquant la forme d’un foie, permet de retenir facilement son nom. Elle est parfois utilisée en décoction pour ses propriétés diurétiques.

Façade du temple protestant - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes temples protestants d’Orpierre

Un premier temple protestant existait à Orpierre dès les années 1560. Un second fut édifié à la fin du XVIe s., mais détruit en 1685, lors de la révocation de l’Édit de Nantes. À l’époque de la promulgation de cet édit, le 13 avril 1598, les consuls d’Orpierre décidèrent de faire fondre une cloche pour l’horloge publique. Menacé d’effondrement, le clocher d’origine fut démoli à la fin du XIXe s., et la cloche transférée dans celui de l’église, où elle se trouve encore aujourd’hui. Le temple actuel a été construit en 1835.

Cueillette - ©J. Cabaud  Savoir-faire

Savoir-fairePaysans savonniers

Installée à Orpierre, l’entreprise familiale d’Alexa et Sylvain, Les Paysans Savonniers, est spécialisée dans la fabrication artisanale de cosmétiques naturels à base de plantes sauvages locales. Elle s’engage à utiliser des plantes certifiées Agriculture Biologique et labellisées SIMPLES, à produire sans huile exotique ni matière grasse animale, et à respecter le cahier des charges Cosmétiques de Nature & Progrès. Leurs produits sont disponibles dans les points de vente locaux et sur leur site internet.

Mines du Belleric et du Suillet - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireMines du Belleric et du Suillet

Au nord du village, au fond du vallon du Belleric, une mine de plomb et de zinc, propriété de la commune, a été exploitée par des sociétés privées entre 1880 et 1909, principalement entre 1903 et 1907. Elle fut abandonnée en 1911. Jusqu’à 70 ouvriers ont travaillé sur le site. On y observe encore les trous d’entrée de mines, alors que les terrasses sont formées avec des déchets d’extraction. Ces galeries sont anciennes et présentent des dangers. Elles ne sont pas ouvertes au public.

Établissement "Le Portail" - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe Portail

"Le Portail" était l'une des trois portes percées dans les remparts qui entouraient le village, du Moyen Âge jusqu’en 1633. On l’appelait aussi la Porte du Levant. À proximité se trouvait une auberge déjà mentionnée au XVIe s., connue alors sous le nom de "L’Écu de France". Elle changea plusieurs fois de nom au fil des siècles. D’abord propriété de la famille protestante Michel, entre le XVIe et le XVIIIe s., elle appartint ensuite à d’autres familles, majoritairement protestantes, jusqu’aux années 1980.

Grand' Rue - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLa Grand' Rue

Ancien chemin reliant l’Italie à Avignon, très fréquenté entre le XIVe et le XVIIIe s. par les pèlerins, commerçants, banquiers et orfèvres, la Grand' Rue conserve des maisons de notables témoignant d’une richesse passée et plusieurs lieux de pouvoir locaux tels que les maisons des Périssol, seigneurs du Poët, celles des Autard de Bragard, capitaines huguenots, ou encore la maison du Prince, occupée successivement par les Chalon-Arlay entre 1334 et 1530, les Orange-Nassau de 1530 à 1702 et les Conti de 1702 à 1741.

Ancien Café Roman - ©Jacques Chastel  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireCafé Roman

Au XVIe s., cette maison appartenait à Élysée Maigre, figure importante de la communauté protestante locale, représentant une branche des nombreuses familles Maigre. Plusieurs de ses descendants ont émigré en Allemagne, dans la région de la Hesse, à la révocation de l’Édit de Nantes, où ils ont fondé une colonie et un village nommé Kelze. En 1985, lors des manifestations du Tricentenaire de la révocation, une délégation de cette région s’est rendue à Orpierre, sur la terre de leurs ancêtres.

Maison des princes d'Orange - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes princes d'Orange

La principauté d’Orange, longtemps terre d’Empire, est rattachée au royaume de France en 1703. Bertrand Ier des Baux en est le premier prince à la fin du XIIe s. Elle passe à la famille de Chalon en 1393 puis aux Nassau en 1544. Parmi les figures marquantes : Jean de Chalon dit "le Sage" (1190-1267), Guillaume Ier d’Orange-Nassau dit le Taciturne (1533-1584) et Guillaume III, prince d’Orange et roi d’Angleterre (1650-1702).

Vestiges des fortifications villageoises - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLes vestiges de l’ancienne fortification

Au XIVe s., les fortifications villageoises avaient été édifiées sous Jean de Chalon Ier, dit "Jean le Sage", puis renforcées dans les années 1560 par Charles Dupuy-Montbrun, dont les troupes occupèrent Orpierre pendant les guerres de Religion. Ces fortifications comprenaient de hautes murailles et trois tours, dont l’une a aujourd’hui disparu. Elles furent démantelées en 1633 sur ordre de Richelieu, qui refusait que les protestants puissent prendre position dans des villes de garnison fortifiées.

Oratoire du Gros Doigt - ©Léo Michelet - PNR Baronnies provençales  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireOratoire du Gros Doigt

Cet oratoire est un ex-voto construit en septembre 1870 en remerciement d’un vœu adressé à la Vierge. Un éboulement de rochers de la falaise du Rochas avait causé des dégâts sur les maisons des quartiers de La Plaine et La Côte. Un des rochers avait traversé le toit d’une maison et était passé au pied du lit d’une enfant de 7 ans, finissant sa course à l’étage inférieur. L’oratoire fut restauré dans les années 2000 par l'association "Les Amis d'Orpierre".

Description

Partant de Buis-les-Baronnies, capitale du tilleul, l’itinéraire s’élance vers le sud, en direction du rocher de Sabouillon et de la Montagne de la Nible, jusqu’à Brantes, tout proche du Mont Ventoux. Il poursuit ensuite plein est vers Savoillan, avant de remonter vers le nord par les crêtes sauvages de la Montagne de la Bohémienne et de la Montagne des Tunes.

Le parcours traverse les villages perchés du Poët-en-Percip et de Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, nichés dans la haute vallée du même nom. Cap ensuite à l’est, par le Serre de Rioms et la Montagne de Bouvrège, jusqu’à Izon-la-Bruisse, dominé par le Rocher du Village.

On atteint ensuite le Col Saint-Jean, puis les crêtes de la Montagne de Chabre, qui offrent de vastes panoramas sur la vallée du Buëch et les Écrins. Le sentier rejoint ensuite le Col Saint-Ange, avant de remonter vers le nord en passant par Orpierre, Le Suillet et le Col de Garde, jusqu’à Trescléoux.

L’itinéraire continue vers Montclus par le Rocher de Beaumont, les crêtes de l’Eyglière et le Col de Saumane, puis longe le Rocher de Jardanne, au-dessus de Serres. Après Sigottier, le tracé repart à l’ouest en direction de Montmorin dans la vallée de l’Oule, en suivant les pentes du Duffre, jusqu’à Rosans, par le Col des Pins et la Montagne de l’Archier.

Il se poursuit vers l’ouest en direction de Verclause et Rémuzat, par le Col de Staton, en contrebas de la Montagne des Gravières. Il atteint ensuite Villeperdrix, puis Sahune, en traversant la Montagne d’Angèle et celle du Marcel. Enfin, il descend vers Sainte-Jalle, puis Arpavon dans la vallée de l’Ennuyé, avant de rejoindre Buis-les-Baronnies par Rochebrune et les cols de Linceuil et de Milmandre.

VARIANTES >> Il est possible d'effectuer uniquement le tour drômois ou haut-alpin :

- BUIS-LES-BARONNIES - Sur le GRP® Tour des Baronnies provençales, variante drômoise en 8 jours

- SERRES - Sur le GRP® Tour des Baronnies provençales, variante haut-alpine en 8 jours

Itinéraire du réseau de randonnée géré conjointement par la FFRandonnée Drôme et Hautes-Alpes, en partenariat avec le Parc naturel régional des Baronnies provençales. Le balisage est assuré par les bénévoles des clubs locaux affiliés à la FFRandonnée.

- Départ : Place du Marché, Buis-les-Baronnies

- Arrivée : Place du Marché, Buis-les-Baronnies

- Communes traversées : Buis-les-Baronnies, La Roche-sur-le-Buis, Eygaliers, Plaisians, Brantes, Savoillan, Reilhanette, Montbrun-les-Bains, Aulan, Le Poët-en-Percip, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Rioms, Montauban-sur-l'Ouvèze, Mévouillon, Vers-sur-Méouge, Izon-la-Bruisse, Sainte-Colombe, Ballons, Barret-sur-Méouge, Orpierre, Trescléoux, Garde-Colombe, Lagrand, Chanousse, Méreuil, Montclus, Serres, Sigottier, L'Épine, Valdoule, Montmorin, Moydans, Rosans, Verclause, Rémuzat, Cornillon-sur-l'Oule, Villeperdrix, Chaudebonne, Eyroles, Sahune, Arpavon, Le Poët-Sigillat, Sainte-Jalle, Rochebrune et Beauvoisin

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

- TRANQUILLITÉ DES LIEUX : je respecte le calme du lieu où je me promène. J'évite de crier ou d'utiliser des appareils sonores (radio, enceinte…), par respect pour les autres usagers et pour la faune, particulièrement vulnérable en période de reproduction ou d’hivernage.

- PLANTES SAUVAGES : je m’abstiens de cueillir les fleurs et les plantes rencontrées sur le chemin. Certaines sont protégées, et toutes participent à la richesse de la biodiversité locale.

- PROPRIÉTÉS PRIVÉES : je reste sur le bon tracé, ne cueille rien (lavande, fruits, etc.), ne pénètre pas dans les cultures et fais preuve de courtoisie envers les habitants et les agriculteurs.

- COURS D’EAU : j’évite de randonner dans le lit des rivières. Le piétinement perturbe les espèces aquatiques comme les poissons, libellules ou crustacés. Je privilégie les berges pour préserver leur habitat.

- PÉRIODE ESTIVALE : une partie de l’itinéraire est exposée au soleil. En été, je prévois une quantité suffisante d’eau, un chapeau, de la crème solaire et je privilégie un départ matinal pour éviter les fortes chaleurs.

- ZONE PASTORALE : en présence de chiens de protection venus à ma rencontre, je ne les caresse pas ni ne les menace. Je m'arrête, puis j'attends patiemment la fin du ''contrôle'' avant de reprendre calmement mon chemin en contournant le plus possible le troupeau. De préférence, ne pas emmener son chien et, sinon, bien le tenir en laisse. Pour mémoire, consulter les bons réflexes à adopter face aux chiens de protection et regarder la vidéo sur les chiens des moutons.

- RISQUE INCENDIE : le feu est l’ennemi de la forêt… et du randonneur ! Je ne fume pas en forêt et n'y allume pas de feu, d'autant que quelle que soit la saison, c'est interdit ! Et en période estivale, avant de partir en balade, je me renseigne sur les conditions et réglementations d’accès aux massifs forestiers.

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional des Baronnies provençales

575 Route de Nyons – La plaine du Pont, 26510 Sahune

Les locaux du Parc naturel régional des Baronnies provençales sont ouverts au public.

LA MAISON DU PARC EST OUVERTE DU 8 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2025

Du mardi au vendredi de 14h à 18h, et les dimanches de juillet et août de 14h à 18h

OT Baronnies en Drôme Provençale - Buis-les-Baronnies

26 Boulevard Clémenceau, 26170 Buis-les-Baronnies

OT Baronnies en Drôme Provençale - Rémuzat

Place du Champ de Mars, 26510 Rémuzat

OT Sisteron Buëch - Bureau de Rosans

Rue Aristide Briand, 05150 Rosans

OT Sisteron Buëch - Bureau de Serres

Place du Lac, 05700 Serres

OT Sisteron Buëch - Bureau d'Orpierre

Le Village, 05700 Orpierre

Accès routiers et parkings

À 30 km au sud-est de Nyons, par les D538 et D5.

À 26 km au sud de Sahune, par les D94 et D108.

Stationnement :

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité25

- Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Hôtel Les Arcades - Le Lion d'Or

Cet hôtel particulier de 1661, éco responsable et empreint d’histoire vous accueille chaleureusement sur les arcades du XVème siècle. Équipement : Chambres et appartements climatisés, piscine chauffée, sauna, jacuzzi, jardin privé et salle séminaire. - Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

- Hébergement - Restauration

- Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

Les Paysans Savonniers

Cueilleurs et distillateurs, nous fabriquons nos savons solides et liquides uniquement avec de l'huile d'olive ainsi qu'une gamme de cosmétiques de qualité grâce à la richesse des plantes des Alpes du Sud récoltées à Orpierre et dans les Baronnies. - Site de visite

- Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

Maraîchage - ESAT de Rosans

Porté par une démarche sociale et d'agriculture durable, l'ESAT propose des légumes bio d’été. Vous trouvez nos produits auprès de revendeurs (U express, Verclause, Biocoop Gap & Vaison la romaine, Biosphère, Nyons).

Vente aux professionnels uniquement. - Information - Service

Information - Service

Office de Tourisme Sisteron Buëch - bureau d'Orpierre / Maison de la Grimpe

Située au cœur du village, à deux pas des falaises d'escalade, Bérangère vous accueille toute l’année avec le sourire dans une ambiance conviviale pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans l’organisation de votre séjour à Orpierre.- Hébergement - Restauration

- Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

Safran et Aromatiques

Mon objectif: vous satisfaire en proposant des produits de qualité:

Safran, piment de type « Espelette », huile "d'olive de Nyons" hydrolats de roses Centifolia, de lavande et d'hélicryse, et leurs huiles essentielles...

Mon crédo: Goût, arôme et parfum! - Produit du terroir et artisanat