PERTUIS - Le Pays d'Aigues à vélo en 2 jours

« Un des itinéraires balisés et créés à l'initiative du Parc naturel régional du Luberon et de Vélo Loisir Provence, le "Pays d’Aigues à vélo" est parfaitement adapté pour une petite itinérance du weekend. Il peut aussi servir de parcours test avant de s’engager sur une itinérance plus longue, histoire de vérifier son équipement et régler son matériel. La combinaison de petites routes et le moindre dénivelé, consentent à se laisser aller… Alors zou ! ». Eric Garnier, chargé de mission sports nature au PNR Luberon.

2 étapes

Les 50 patrimoines à découvrir

La caserne inondée pendant la crue de 1993 - ©DR-Guy-Marie Gautier  Eaux et rivières

Eaux et rivièresL'Eze, une rivière torrentielle

Cette rivière qui prend sa source en amont de la Bastide des Jourdans à une vingtaine de km, souvent à sec l’été, est cependant de régime de type torrentiel et peut connaître des crues soudaines suite à d'orages violents. L'Eze est l'exutoire naturel de toutes les précipitations tombées en amont dans le Pays d'Aigues. C'est ce qui s'est passé en septembre 1993. La caserne des pompiers que vous apercevez depuis le pont était paralysée !

Le canal à hauteur de Cadenet - ©Emilie Auray - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLe Canal du Sud Luberon

Terminé en 1862, il sert à l'irrigation de la plaine de la Durance. Il prend ses eaux dans la Durance en amont de Pertuis près de la Loubière, et longe les collines jusqu'à Cadenet, puis Lauris. Il dessert près de 3 200 ha de terres. Vous apercevez le passage en siphon sous la rivière l'Eze dans laquelle il déverse également en cas de nécessité de décharge.

Pomme de terre de Pertuis - ©DR  Produits du terroir

Produits du terroirLa pomme de terre de Pertuis

La légende raconte que la pomme de terre aurait été ramenée dans la région à la fin du XVIIIe s. par un paysan de la Tour d’Aigues, Job le rouge, de retour des expéditions napoléoniennes. Avant la deuxième guerre mondiale, on comptait près de 2 000 ha, ce qui a permis à de nombreux Marseillais de se nourrir pendant l’occupation. La pomme de terre à chair jaune est vendue non lavée pour favoriser sa conservation et les variétés les plus cultivées sont la Monalisa et la Samba.

L'Apron du Rhône jouant à cache-cache - ©DR  Faune

FauneRare et discret, je suis...

L’Apron du Rhône ! Je suis un malin et me fait très discret. La journée, je reste au fond de la Durance et prend la teinte des galets pour me fondre dans le décor et échapper aux prédateurs. La nuit, quand tout le monde dort, je pars en chasse pour me nourrir. Même avec une telle discrétion, nous sommes très peu de mon espèce à être toujours en vie. Seulement présents dans les affluents du Rhône (et nulle part ailleurs dans le monde), la Durance est l’un de mes terrains de jeu favori.

La Durance - ©Jérôme Brichard - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLa Durance, reine de la Provence

Prenant sa source au mont Genèvre dans les Hautes-Alpes, la Durance poursuit sa course dans les Alpes-de-Haute-Provence pour ensuite matérialiser la limite entre Bouches-du-Rhône et Vaucluse. Les différents aménagements hydroélectriques (comme l’immense barrage de Serre-Ponçon) ont considérablement réduit son débit et son milieu naturel. Le défi aujourd’hui est de concilier la production d’électricité par une énergie renouvelable et la protection des écosystèmes du cours d’eau.

Plaine de Villelaure - ©Stéphane Legal - PNR Luberon  Produits du terroir

Produits du terroirLa plaine agricole de Villelaure

La plaine constitue plus de la moitié la superficie de la commune (1 275 ha) longtemps délaissée par peur des crues. Au XVIIIe s. elle fut conquise sur la rivière grâce à la construction de digues pour contrôler la Durance. Une agriculture maraîchère et fruitière s’y est développée. 600 km de canaux permet à chaque parcelle d’être irriguée et drainée. Un moulin, une fabrique (raffinerie de betterave), une usine électrique témoignent aussi de l’utilisation passée de la force motrice de l’eau.

Fontaine-Haute de Cadenet - ©Tony Guarente - Cèdres  Eaux et rivières

Eaux et rivièresFontaine, je ne boirais pas de ton eau !

L'on raconte que la Haute-Fontaine située à l'angle de la rue Kleber à droite, fut construite en 1545, peu après la Fontaine Basse (1535) située av. Gambetta. À l’époque, on ne trouvait aucune fontaine dans l’enceinte des remparts et l'alimentation en eau se faisait à l'aide de puits et de citernes. Se présentant sous la forme d’un buffet d’eau, cette petite fontaine est ornée de deux masques de fonte. Malheureusement, son eau qui traversait l’ancien cimetière, a généré de nombreux cas de typhoïde et causa plusieurs décès. Elle fut définitivement fermée dans les années 1950, puis restaurée récemment.

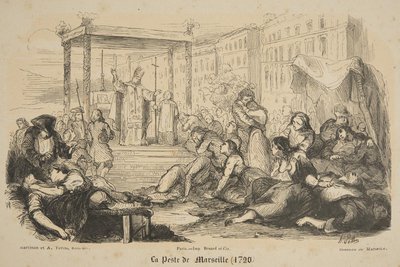

Illustration de la peste en Provence (1720) - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireAux grands maux les mauvais remèdes

Le 25 mai 1720 un vaisseau, le Grand Saint Antoine accoste à Marseille apportant dans sa cargaison, la Grande Peste. Celle-ci se propage rapidement dans toute la Provence, y compris à Lourmarin, touché une nouvelle fois après l’épidémie de 1348. Devant l’hécatombe et le désarroi des populations, de curieux remèdes sont proposés : un médecin du village préconise des soins… avec de l’urine humaine. Un autre vante les vertus du sang de chat, mais il tombe aussi frappé par le mal et son « remède » disparait avec lui.

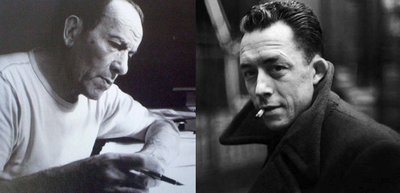

René Char (à gauche) et Albert Camus (à droite) - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireSur les pas d'Albert Camus

Son amitié avec René Char établi à L'Isle sur la Sorgue, la lumière et les couleurs qui lui rappelaient son Algérie natale, avaient présidé à sa décision de s'établir à Lourmarin qu'il avait choisi comme refuge et lieu de création. Une promenade littéraire à travers le village lui rend hommage, conjuguant plaisir du texte et du paysage, chaque halte étant choisie pour sa signification dans la vie ou dans l'œuvre de l'écrivain. Ici se faufile la rue Camus qui mène à une ancienne magnanerie (privé, ne se visite pas) où s'installèrent en 1958, Albert Camus, Francine son épouse ainsi que leurs deux enfants.

Bastide des Lointes - ©Françoise Delville - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLourmarin, village vaudois

Suite aux nombreuses crises que connaît la région (guerres, pestes, famines…) à la fin du Moyen-Âge, le village est alors quasiment déserté. Afin d’assurer son repeuplement, le Seigneur fait venir des colons vaudois (communauté issue de la Réforme) des Alpes. Le territoire connaît alors une véritable Renaissance bientôt freinée par les persécutions des guerres de religion du XVIe et jusqu’à la fin du XVIIe s.

Fontaine aux trois masques - ©Destination Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLa fontaine aux trois masques

Cette fontaine relativement récente fut offerte au village en 1937 par la Fondation Laurent-Vibert qui oeuvra à la restauration du château de Lourmarin. D’aucun diront que ces têtes représentent les éléments naturels importants de la région : Rhône, Durance, Luberon. D’autres prétendront qu’elles évoquent trois divinités grecques Neptune, Apollon et Pan, dieu des troupeaux et des bergers. Le fait est qu’aucun écrit ne corrobore ni l’une ni l’autre de ces affirmations.

Temple protestant de Lourmarin - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireTemple protestant de Lourmarin

Le temple est construit, à partir du 17 avril 1861, sur les plans de Michel-Robert Penchaud, datant de 1852. Il est de forme rectangulaire, sur une base de 12 m de long, sur 6 m de large. La chaire, tribune élevée où prend place le prédicateur, est située dans l'abside de l'édifice (demi-cercle derrière le chœur) et est accessible par un escalier à double volée de marches (les deux accès permet à des usagers de ne pas se croiser). La commune de Lourmarin finance les travaux sur le bâti et celle de Puyvert finance le mobilier. Il est inauguré en 1818, après douze ans de travaux.

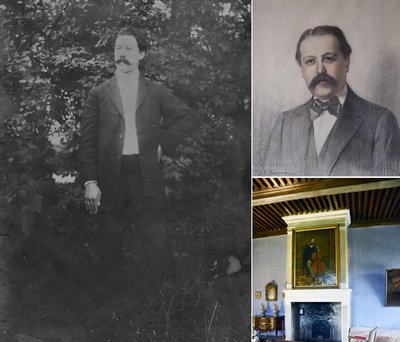

Robert Laurent-Vibert (1884-1925) - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireRobert Laurent-Vibert

Industriel lyonnais, propriétaire des Pétroles Hahn, mais aussi grand érudit, normalien, agrégé d’histoire et membre de l’Ecole française de Rome, entreprit la restauration du Château à partir de 1920. Mais il disparut tragiquement en 1925 dans un accident de voiture. Par un testament établi en 1923, il avait légué le Château à l’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres d’Aix-en-Provence, à charge pour elle d’instaurer une Fondation portant son nom. Ainsi fut créée la Fondation de Lourmarin Robert Laurent-Vibert, reconnue d’utilité publique dès 1927. Le Château, classé monument historique en 1973, est ouvert toute l’année aux visiteurs et propose aussi de nombreuses animations.

Château de Lourmarin au début du XXe s. - ©DR  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe château de Lourmarin, une destruction annoncée

Passant, après la révolution française de 1789, entre les mains de divers intendants qui ne qui ne gèrent que les terres, le château perd de sa superbe. À la fin du XIXe s., le Château-Vieux n’est que ruines et l’aile Renaissance, transformée en grange devient le refuge de vagabons. En 1920, le Château allait être vendu aux enchères pour servir de carrière de pierres quand il fut providentiellement découvert par un mécène, Robert Laurent-Vibert, qui entreprit de le restaurer.

Château de Lourmarin - ©Tony Guarente - Cèdres  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe château de Lourmarin à la belle époque

Le corps le plus ancien du Château a été construit au XVe s. sur les ruines d’une forteresse du XIIe s. par Foulques d’Agoult, seigneur de Sault et de Reillanne. À partir de 1526, Louis d’Agoult-Montauban et son épouse, Blanche de Lévis-Ventadour, firent élever l’aile Renaissance d’une remarquable unité de style. À la fin du XVIe siècle, l’édifice devient la propriété des Créqui-Lesdiguières, demeurant au Château de La Tour d’Aigues.

Village et château de Lourmarin - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLourmarin, village perché...

Comme beaucoup de village du Nord et du Sud Luberon, Lourmarin s’est développé de manière concentrique dès le XIe s. et jusqu’au XVIe s. autour d’un château édifié sur un petit mamelon et de son église. Aujourd’hui disparu, le château originel a été remplacé par un beffroi au XVIIe s. alors que le Seigneur des lieux construisit dès la fin du XVe s. une demeure Renaissance plus confortable à l’extérieur du village.

Vins du sud Luberon - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Produits du terroir

Produits du terroirLes vins du Luberon

La vigne occupe une place importante dans le Luberon avec ses 3 AOP : Luberon, Ventoux et Pierrevert. L’AOP Luberon est entièrement sur le territoire du Parc et couvre près de 3 000 ha. En rouge, blanc et rosé, il en existe pour tous les goûts ! Grâce aux nuits plus fraîches en été, les vins du Luberon sont équilibrés et élégants. Les cépages du cru : syrah, grenache pour les rouges et rosés, vermentino et grenache blanc pour les blancs. RDV dans les nombreux caveaux viticoles.

Vue est-ouest sur Cucuron - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireCucuron, village perché

Comme la plupart des villages perchés du Luberon, Cucuron s’est développé au XIe s. autour de son château, ici sur la bute à l’ouest dont il ne reste aujourd’hui que les vestiges du donjon. Dès le XIIIe s. une nouvelle église est construite à l’est et le village s’agrandit alors vers elle. Témoignage de ces agrandissements, trois enceintes se succédent au fil des siècles. De la dernière du XVIe s., on distingue encore une tour et deux portes par lesquelles on rentre dans le vieux village.

Un perchoir de la LPO - ©PNR Luberon  Faune

FauneDes nichoirs pour Chouette d'Athéna

Le nombre de cavités diminuant, l’installation de nichoirs pour oiseaux permet d’augmenter les zones de nidification. La forme et les dimensions du nichoir et du trou d’envol permettent de sélectionner les espèces souhaitées ! En Luberon plus de 200 nichoirs ont été installés pour la Chouette chevêche ou Chouette d'Athéna (Athene noctua). Ils permettent l’étude et le suivi des principaux paramètres de sa reproduction. Depuis leur installation, dès 2005, le nombre de couples de Chevêches s’y reproduisant est en constante augmentation.

Le beffroi de Cucuron - ©Jérémie Haye - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe beffroi de Cucuron

Au bout de la rue, datant du XVIe s. et construit sur une ancienne porte ayant perdu tout caractère défensif au regard de l’agrandissement de l’enceinte du village, l’édification du beffroi témoigne de la vigueur de la vie communautaire à cette époque à Cucuron. L’ancienne porte fut rehaussée et couronnée d’un campanile en pierre. Le beffroi devient alors le symbole du pouvoir civil grandissant face aux symboles des pouvoirs féodaux et religieux que sont le château et l’église.

Bassin de l'Etang de Cucuron - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe bassin de l'étang à Cucuron

Cette pièce d’eau artificielle, située à l’extérieur du village médiéval existait dès le XVe s. pour alimenter des moulins à farine. Elle fut réduite aux dimensions actuelles au XIXe s. suite à la disparition des moulins. Aménagé en bassin d’agrément, complanté par ces allées de platanes et recevant aujourd'hui les terrasses des cafés-restaurants, ce site offre une atmosphère singulière et une ombre tant recherchée en Provence l’été.

Portail de l'Etang - ©Eléa de Robert - PNR Luberon  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe Portail de l'Etang

Aussi appelé « Portail de Cabrières » et autrefois « Porte de la Burlière » (nom du quartier voisin, qui évoque en provençal le lieu où l’on s’adonne au jeu de boules), c’est l’une des portes restantes de la fortification du XVIe s.. On peut encore y appercevoir les emplacements des chaînes du pont-levis. L’enceinte fortifiée comprenait quatre portes et six tours et assurait la défense de l’agglomération. L’ouvrage de 600 m de longueur et de 9 m de hauteur, était couronné d’un chemin de ronde et de plusieurs bretèches, doublé à l’extérieur d’un fossé sec.

Petite dégustation ! - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Produits du terroir

Produits du terroirCave coopérative Louérion

En 1925, les viticulteurs du territoire se regroupent en coopérative afin de mutualiser leurs moyens de production. Après plusieurs fusions, les caves de Lourmarin, Cadenet, Lauris et Cucuron s’unissent en 2009 pour former Louérion – nom que les Romains donnaient autrefois au Luberon. Aujourd’hui, la coopérative Louérion s’étend sur 950 ha de vignobles répartis sur 15 communes du Luberon. Elle regroupe 150 coopérateurs et produit environ 47 000 hL de vin sous différentes appellations. Certains vins sont élaborés selon le cahier des charges du système qualité “Agriconfiance”.

Huile d'olive - ©DR  Produits du terroir

Produits du terroirL'huile d'olive, symbole méditerranéen

Importé en Provence par les Phocéens, fondateurs de Marseille vers 600 av. J.-C., l’olivier s’est largement répandu durant l’époque romaine dans le sud de la France. La récolte des olives s’effectue d’octobre à février. Selon la variété, il faut entre 5 et 7 kg d’olives pour obtenir un litre d’huile. Symbole du régime méditerranéen, l’huile d’olive entre dans la composition de nombreux plats typiques, comme la tapenade. En Luberon, plusieurs moulins vous invitent à découvrir leurs huiles, chacune avec sa propre personnalité.

Lavoir d'Ansouis - ©Commune d'Ansouis  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe lavoir d'Ansouis

Typique, avec deux bassins : l’un pour le lavage, l’autre pour le rinçage, alimenté par une eau claire. Les vêtements étaient d’abord trempés par les femmes, puis frottés au savon de Marseille, réputé pour être l’un des meilleurs détergents. Le linge était ensuite frappé vigoureusement au battoir pour en évacuer la saleté et le savon. Le rinçage exigeait de tordre et retordre le linge avant de l’égoutter. Certaines femmes en avaient même fait leur métier : les lavandières.

Château et village d'Ansouis - ©Alain Hocquel - VPA  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireAnsouis, village perché

Le village s’est développé dès le Xe s. autour du château et de l’église (XIe s.), situés en hauteur sur un mamelon. Positionné à un carrefour stratégique de routes anciennes, Ansouis était le centre administratif et commercial d’une baronnie regroupant Cucuron, Sannes et la Motte-d’Aigues. Moins influent (les crises du XVIIIe s.), moins habité (l’exode rural du XIXe s.), le village a conservé sa forme urbaine dense du XVIe s. qui en fait tout son charme, ainsi qu'un rare et précieux témoignage.

En hiver... - ©Françoise Delville - PNR Luberon  Flore

FloreLe cycle de la vigne

En hiver, la vigne entre dans une période de sommeil. Au printemps, les bourgeons végétatifs commencent à se développer : c’est la période de croissance des rameaux et des feuilles. En juillet, le feuillage continue à se développer, et les fleurs donnent des grains de raisins. En août, les raisins verts grossissent et mûrissent : ils se colorent soit en rouge soit en jaune. En automne, lors des vendanges, les raisins sont récoltés. En fin de saison, les feuilles vont rougir, sécher et tomber.

Sur la bonne route... - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Produits du terroir

Produits du terroirAOC Luberon, savoir-faire reconnu

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Luberon, née en 1988, est le fruit d’un savoir-faire reconnu, entre traditions ancestrales transmises de génération en génération et innovations œnologiques. Elle produit les trois couleurs de vins : rouge, rosé et blanc. Entièrement située au cœur du Parc naturel régional du Luberon, l’appellation couvre 3 220 ha et génère environ 20 millions de bouteilles chaque année.

Étang de la Bonde - ©Aline Salvaudon - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresL'étang de la Bonde

L’étang de la Bonde a été créé au XVe s. par le seigneur Fouquet d'Agoult, baron de Sault. Il souhaitait constituer une réserve d’eau pour le château de La Tour d’Aigues et fit alors construire un aqueduc. Longtemps, l’étang a alimenté un vaste réseau d’irrigation, soutenant le développement agricole de la vallée d’Aigues et participant à l’essor du territoire. Aujourd’hui encore, il joue un rôle dans l’irrigation et est devenu un lieu apprécié pour la baignade.

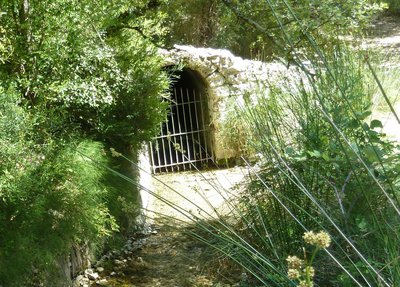

La source du Mirail - ©Aline Salvaudon - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLa source du Mirail

L'exploitation de la source du Mirail, en amont de la Motte-d’Aigues, date du Moyen Âge. Sa présence insolite au milieu de terres arides en a fait l'objet de rivalités et de convoitises entre les riverains du pays d'Aigues. Source d’eau potable, elle abreuve de nombreux petits cours d'eau, affluents directs en rive droite de la Durance, comme l'Èze. Aujourd'hui, elle alimente principalement l'étang de la Bonde et sert à l'irrigation des terres par le réseau de la Société du Canal de Provence.

Paysage du Pays d'Aigues - ©Françoise Delville - PNR Luberon  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetLa vie est douce à l'ombre des platanes...

Le Pays d'Aigues s'appuie sur le Luberon au nord et s'ouvre sur la vallée de la Durance au sud. Ce paysage au bassin doucement vallonné est dynamisé par l’alternance des forêts et des vignes. Les villages du Pays d'Aigues sont implantés à l’écart des zones inondables, pour la plupart sur des falaises ou des buttes, et orientés vers le sud. La vallée, riche en patrimoine bâti (mas, domaines) soulignée d'arbres remarquables, subit une pression croissante du bassin de vie d'Aix-en-Provence.

Vignoble du sud Luberon - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Produits du terroir

Produits du terroir2000 ans d'histoire de vignes

Contrairement aux idées reçues, la culture de la vigne dans le Luberon remonte à l’Antiquité. Les colons grecs ont introduit les premiers ceps, mais ce sont les Romains, grands amateurs de vin, qui ont réellement développé la viticulture sur le Pays d’Aigues. Au Moyen Âge, les ecclésiastiques, en particulier les grands monastères et les papes d’Avignon, ont contribué à renforcer l’importance de la vigne dans la région. Le Luberon s’est affirmé au XXe s. comme un terroir reconnu pour la qualité de ses vins.

Marché Paysan du Luberon - ©Hervé Vincent  Produits du terroir

Produits du terroirLes Marchés Paysans

Sur cette grande place, pour les amateurs de saveurs provençales, la marque "Marché Paysan" est déposée par le Parc naturel régional du Luberon. Les fromages de chèvre sont du coin, les fruits et légumes "du champ d'à côté" et le miel vient d'être récolté. Sur ces marchés aux couleurs exaltantes, les commerçants sont exclusivement des producteurs du Parc vendant eux-mêmes leurs produits (marché de Saint-Martin-de-la-Brasque, les dimanches matin de mai à octobre).

Saint-Martin-de-la-Brasque - ©JP-Villegas - Luberon Sud Tourisme  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireSaint-Martin-de-la-Brasque

Le village naît en 1506, comme Peypin-d’Aigues, d’un accord entre les seigneurs et une quinzaine de familles vaudoises qui acceptent de venir repeupler les terres en friche. Les deux villages se complètent : Peypin ayant un excédent de forêts, et Saint-Martin de terres cultivables. Durant les persécutions de 1545, le village est pillé et brûlé. Saint-Martin fait partie des villes visées par l’édit de Mérindol du 20 mai 1545 : il suffisait d'en être originaire pour être envoyé aux galères.

Eglise Saint Martin de Tour - ©JP-Villegas - Luberon Sud Tourisme  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireEglise paroissiale de Saint Martin de Tours

Ce bâtiment religieux fut construit entre 1626 et 1929 pour remplacer l’ancienne église ruinée, dédiée à Saint Martin de Tours. Sa modeste taille et son éloignement du village s’expliquent par un trop faible nombre de familles catholiques. La majorité de la population étant d’origine vaudoise. À l’intérieur, le retable date du XVIIIe s. La nef voûtée en berceau brisé continu, terminée par une abside en cul-de-four, en fait un édifice à l’architecture unique.

Grambois - ©Eric Garnier - PNR Luberon  Point de vue - sommet

Point de vue - sommetPaysage de Grambois

Ce village typique perché à 350 m sur un coteau escarpé s’est développé grâce à plusieurs facteurs lui offrant une position avantageuse. Au carrefour des axes Pertuis-Forcalquier et Lauris-Manosque, au sommet d’un promontoire permettant de dominer la vallée de l’Eze et qui se rattache au plateau de Saint-Léger, un territoire peu fertile, mais étendu et varié, qui associe des fonds de vallons humides à quelques coteaux bien exposés et à de larges parcours de pâturages forestiers.

Coing du verger villageois - ©Jean-Pierre Talichet - PNR Luberon  Flore

FloreVerger conservatoire de Grambois

Le verger villageois de Grambois est aménagé au pied du village, sur un terrain panoramique doté d'un ancien pigeonnier restauré. Il est entretenu conjointement par la municipalité, les Gramboisiens et les Gramboisiennes, et le Parc naturel régional du Luberon. Ce verger conservatoire permet de perpétuer la culture de variétés anciennes de fruitiers et de rassembler une collection de 91 variétés traditionnelles du Luberon et de la Provence. Une belle conservation du patrimoine fruitier !

La fontaine aux Bartavelles - Séverine Besson - OT Luberon Côté Sud  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe village de Grambois

Sur la place des remparts se côtoient plusieurs monuments tels que le château (ancienne demeure seigneuriale du XVIe s.), l’église Notre-Dame de Beauvoir du XIe s. et la Fontaine aux Bartavelles, un véritable décor de cinéma qu'a sélectionné Yves Robert pour ses tournages. Le village dispose aussi de deux sources aux caractères bucoliques : Fontsausse et Fontvérane. Autrefois nécessaires à la vie du village, les chemins les desservant ont gardé une trace de leur importance en prenant leurs noms.

Jean-le-Blanc en vol stationnaire - ©Alexis Maury Dalmazane - PNR Luberon  Faune

FauneCircaète Jean-le-Blanc

Fait unique parmi nos rapaces européens, le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) est un nicheur forestier chasse les reptiles (serpents et gros lézards) à la vue dans les milieux ouverts (garrigues, pierriers, champs, vignes). Grand migrateur, il passe l’hiver au Sud du Sahara. 1,80 m d’envergure, ventre blanc, poitrine brune et vol battu sur place caractéristique, le Circaète Jean-le-Blanc ne passe pas inaperçu pour qui sait être attentif. Présent chez nous de mars à septembre, ce rapace original est un élément clé de notre patrimoine naturel.

Coquelicots et bleuets - ©Laurent Michel - PNR Luberon  Flore

FloreCamaïeu de rouge ou de bleu, je suis... ?

Les fleurs "amies des moissons", dites messicoles, colorent les champs provençaux dès la fin du printemps, offrant des teintes qui ont tant inspiré Van Gogh. Cependant, l’évolution de l’agriculture a raréfié ces plantes, biologiquement adaptées aux milieux ouverts et perturbés (mais non traités !) que sont les terres cultivées. Grâce au maintien d’un terroir agricole de qualité, adonis, bleuets et miroirs de Vénus survivent encore sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, pour le plaisir des yeux !

Lapin de garenne - ©DR  Faune

FauneQuand le feu a du bon !

En 1992, un incendie dévaste 1 800 ha de forêt et de garrigue de Grambois jusqu’à Beaumont-de-Pertuis. Ce triste événement a eu un rare effet positif : la réouverture des milieux au cœur du massif. Cela permit à des espèces, comme le lapin de garenne ou certains passereaux, de reprendre leurs droits. Parallèlement, afin de pérenniser une grande coupure au sein du massif, essentielle dans la stratégie de lutte contre les incendies, un vaste secteur pâturé par les moutons a été restauré.

Lavoir à mosaïques de Beaumont-de-Pertuis - ©Axelle Baumard - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresLavoir à mosaïques

Au carrefour de la rue du 19 mars 1962 et du cours Emile Pardé, un lavoir orné d’un joli triton en fonte attire le regard. Il est décoré de mosaïques récentes, portant l’inscription "vall". Une petite placette avec des bancs permet de s’y arrêter pour l’admirer tranquillement.

Fontaine moussue et son lavoir - ©Axelle Baumard - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresFontaine moussue et son lavoir

Située cours Pardé, cette fontaine impose avec son rocher moussu. Un système de rigole maçonné derrière la paroi de celle-ci alimente le lavoir situé sous la voûte juste à proximité. Le lavoir est composé de deux bassins ovoïdes et de deux barres d’égouttage. Le bac du fond servait au rinçage.

Le village de Beaumont-de-Pertuis - ©Camille Moirenc  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLa face cachée de Beaumont-de-Pertuis

Perché sur une butte, le village affiche une silhouette caractéristique, modelée par les habitations regroupées autour de l’ancien castrum, dont subsistent encore quelques vestiges de remparts médiévaux. Mais Beaumont cache aussi un patrimoine souterrain remarquable : chaque maison repose sur des caves datant du XIIIe s., voire d’avant. Certaines, de taille modeste, servaient autrefois à conserver le fromage. D’autres, bien plus impressionnantes, sont de véritables "cathédrales gothiques" souterraines. Ces dernières, situées sur des domaines privés, ne sont pas ouvertes à la visite.

Place Farnese et sa fontaine - ©Axelle Baumard - PNR Luberon  Eaux et rivières

Eaux et rivièresComme un air d'Italie

La place Farnese tient son nom du village italien de Farnese, jumelé avec Beaumont-de-Pertuis depuis 1993. Située derrière la mairie, cette petite place accueille une jolie fontaine, aujourd’hui malheureusement à sec. Parmi les activités qui symbolisent ce jumelage, on peut citer le rallye cyclotouriste Beaumont-Farnese, une aventure de 800 km reliant les deux villages.

Chapelle Notre-Dame de Beauvoir - ©Camille Moirenc  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireNotre-Dame de Beauvoir

La chapelle a été construite dans la deuxième moitié du XIe s. par les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. En 2008, lors d'un chantier de restauration, une fresque d'une dimension avoisinant les 60 m² est découverte. Elle représente la vie de Jésus et serait la plus ancienne connue en Provence. Inventoriée au patrimoine général depuis 1969, la chapelle romane sort de l'inventaire pour être classée au titre des Monuments historiques en 2011, lui conférant une protection supplémentaire.

Village de Mirabeau - ©Ludovic Laffitte - Luberon Sud Tourisme  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireLe village de Mirabeau

Mirabeau a bénéficié dès le Moyen-Âge d’une position stratégique, grâce à sa clue, un passage privilégié pour franchir la Durance, lui permettant de contrôler le flux des personnes et marchandises. Au XVIe s., un bac fut installé avec l’instauration d’un droit de passage, ce qui permit au village de prospérer autour de son château construit au XVIIe s. Au XVe s. fut construit le pont de Mirabeau, détruit à quatre reprises par la Durance mais toujours reconstruit pour son avantage lucratif.

Pylône et lignes électriques - ©DR  Faune

FauneLignes électriques, menaces aériennes

Les lignes à haute et moyenne tension créent un réel danger pour les oiseaux en raison des collisions et électrocutions. Pour les grands oiseaux planeurs (aigles, vautours, cigognes), ces infrastructures représentent l’une des principales causes de mortalité d’origine humaine. Des solutions existent : l’enfouissement des lignes, la pose de balises améliorant la visibilité des câbles, le renouvellement des pylônes les plus dangereux, la création de perchoirs sur ceux-ci ou leur meilleure isolation.

Une huppe fasciée - ©Alexis Maury Dalmazane - PNR Luberon  Faune

FauneHuppe fasciée

Malgré sa jolie crête qui peut être dressée en éventail, la huppe fasciée est plus souvent entendue que vue, grâce à son chant « houp-houp-houp » facilement reconnaissable. Cette espèce insectivore utilise son long bec courbé pour extraire les larves et cocons du sol. Elle fréquente les zones cultivées, vignobles, vergers ou oliveraies. Protégée en France depuis 1981, ce grand migrateur passe l’hiver en Afrique. Une légende raconte qu’entendre son chant serait le signe de bonnes vendanges !

Redressage de ferrure - ©Damien Rosso - Drozphoto  Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoireDans la rue des Ferrages

« Ferrages » peut référer à l’endroit où habite le maréchal ferrant et, plus vraisemblablement ici, au « terrain humide » voué aux plantes fourragères. À l’époque, le village se limitait aux hauteurs et toutes les eaux usées s’écoulaient en bas du village, créant un terrain humide. Cette rue a toujours été un lieu de passage incontournable. Les chevaux pouvaient d’ailleurs se reposer dans une grange qui se trouvait à l’actuel emplacement de la mairie.

Description

Au départ de Pertuis ville porte d'entrée sud du territoire du Parc du Luberon, l’itinéraire se dirige plein ouest, non loin des rives de la Durance, puis traverse Villelaure. Après une remontée vers le nord et Cadenet, un court aller-retour permet d’aller visiter Lourmarin puis de poursuivre encore vers le nord jusqu’à Cucuron et les flancs sud du Grand Luberon. Le second jour, les petites routes relient Ansouis, Sannes, Saint-Martin-de-La-Brasque, Grambois, La Bastide-des-Jourdans et Beaumont-de-Pertuis situé le plus à l’est de l’itinéraire. Ensuite, le parcours repique au sud-sud-ouest vers Mirabeau, pour rejoindre La Tour-d’Aigues, puis enfin Pertuis et la gare, point de départ de cette itinérance de deux jours.

- Départ : Gare sncf, au sud du centre ancien de Pertuis

- Arrivée : Gare sncf, au sud du centre ancien de Pertuis

- Communes traversées : Pertuis, Villelaure, Cadenet, Vaugines, Lourmarin, Cucuron, Ansouis, Sannes, La Motte-d'Aigues, Saint-Martin-de-la-Brasque, Peypin-d'Aigues, Grambois, Beaumont-de-Pertuis, Mirabeau, La Tour-d'Aigues et La Bastidonne

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

- Cet itinéraire emprunte des voies ouvertes à la circulation publique ; en toutes circonstances, il est donc impératif de rester prudent et de respecter le code de la route.

- À vélo, le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans et fortement recommandé pour les plus grands et les adultes !

- Même lorsque la visibilité est bonne, je porte des vêtements de couleurs vives, bien voyants ou rétroréfléchissants.

Lieux de renseignement

OTI Luberon Sud Tourisme

Le Château - BP 16, 84240 La Tour d'Aigues

Horaires d’ouverture :

AVRIL / MAI / JUIN ET SEPTEMBRE

Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

EN JUILLET ET AOÛT

Lundi : 15h – 18h.

Du mardi au samedi : 9h30 à 13h et de 15h à 18h.

Dimanche : de 9h45 à 12h45 (du 09/07 au 20/08).

JOURS FÉRIÉS

18 mai (Ascension) : de 9h30 à 12h30.

14 juillet : de 9h30 à 13h et de 15h à 18h.

15 août : de 9h30 à 13h et de 15h à 18h.

Accès routiers et parkings

Stationnement :

Accès

- Numéro de secours :

- 114

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité27

- Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Camping Le Moulin à Vent

Des vacances au cœur de la nature au camping Le Moulin à Vent. Emplacements et locations au pied du Luberon. Pour un séjour dans une ambiance calme et reposante. Pour vous rafraîchir, en cas de forte chaleur, l'étang de la Bonde est à deux pas du camping. - Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

Domaine Cadavre Exquis

La ferme de Marc & Shirine vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leur univers : un petit domaine en agro-écologie depuis 25 ans. Production de vins natures vinifiés dans la terre, de vinaigre de vin nature, et de jus de raisin sans aucun additif - Hébergement - Restauration

- Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

La Miellerie du Grand Luberon

La Miellerie du grand Luberon est en bio depuis 1999, un savoir-faire familial partagé par Florence, Thierry et leur fille Coline.

Nous sommes apiculteurs récoltants et avons des fruitiers et aromates avec lesquels nous produisons des sorbets. - Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

- Produit du terroir et artisanat

- Hébergement - Restauration

Hébergement - Restauration

Les Terrasses d' Antonin

Les Terrasses d'Antonin vous accueillent, en chambre d'hôtes ou en gîte, dans une maison de caractère du XIXe siècle au cœur d'un magnifique village provençal. Venez profiter de sa situation exceptionnelle et de ses espaces de bien-être (piscine et SPA). - Produit du terroir et artisanat

Produit du terroir et artisanat

Les vignobles de Mont Thabor

Après plusieurs générations de viticulteurs, la famille Bremond, menée par le fils Vincent, s’est associée à la famille Stehelin pour donner le meilleur de leurs vignobles en Luberon et à Châteauneuf-du-Pape, et ainsi créer une nouvelle gamme de vins. - Produit du terroir et artisanat

- Guide - Sortie accompagnée